提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

重回帰分析の前提条件・留意点の検証と結果の記述

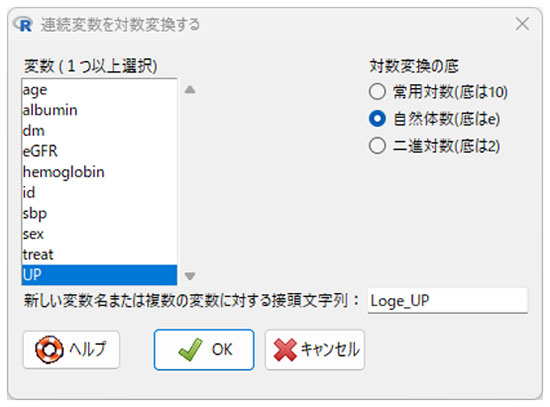

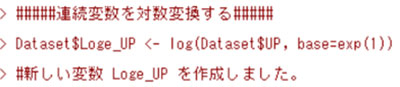

前回は、重回帰分析におけるEZR(Eazy R)の操作手順と解析結果の解釈について仮想データ・セットを用いて説明しました。今回は、EZRを用いた重回帰分析の前提条件および留意点の検証方法を解説し、解析結果のまとめを示します。

重回帰分析モデルの前提条件と留意点

重回帰分析モデルには下記のようないくつかの前提条件(連載第52回参照)や留意点があります。

前提条件

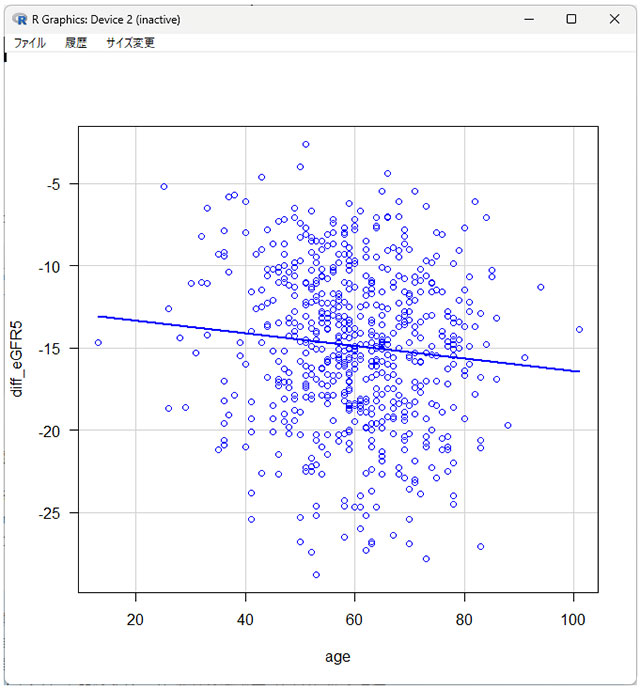

・線形性:目的変数と説明変数に線形性(直線的な関係)があること。

⇒残差-予測値プロットで確認します。

・残差の正規性:残差(予測値と実測値の差)が正規分布に従うこと。

⇒Q-Qプロットで確認します。

留意点

・多重共線性:説明変数同士が強く相関していること。多重共線性があると、回帰係数の推定が不安定になる。

⇒VIF(Variance Inflation Factor)の値で確認します。

それでは、実際にEZRの下記の操作手順でこれらの前提条件や留意点を検証してみましょう(連載第53回参照)。

仮想データ・セットの取り込み

※ダウンロードできない場合は、右クリックして「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。

・「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

重回帰分析の実行

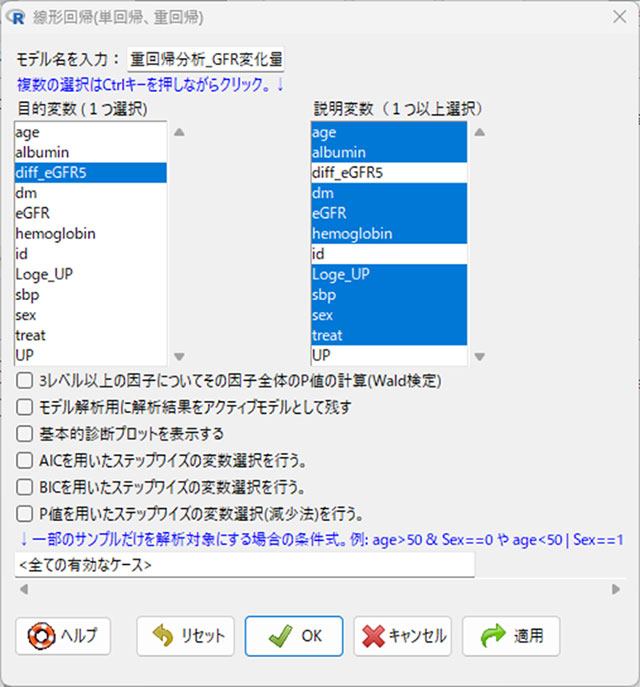

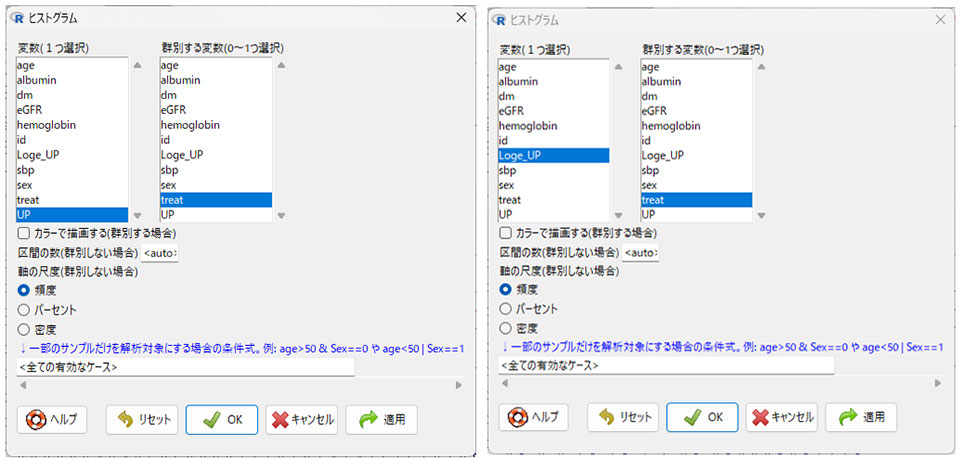

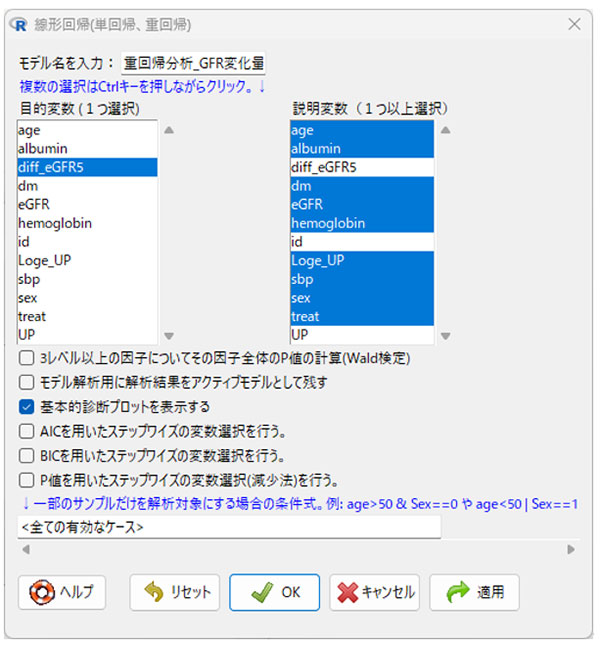

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「線形回帰(単回帰、重回帰)」の順でメニューバーを選択。

・ポップアップウィンドウにて、下図のように目的変数および説明変数を指定し、モデル名(例:「重回帰分析_GFR変化量」)を入力。

・オプションで「基本的診断プロットを表示する」にチェックを入れ、「OK」をクリック。

基本的診断プロットによる前提条件の確認

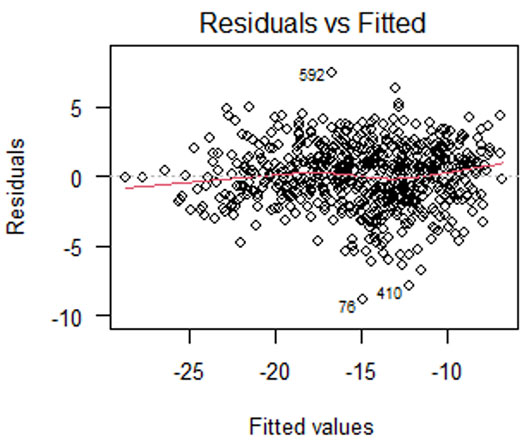

「基本的診断プロットを表示する」をチェックすると、4つのプロット(グラフ)が表示されます。ここでは、下記の2つのプロットの出力結果を解説します。

・残差-予測値プロット(Residuals vs.Fitted)

y軸が残差(実測値-予測値)、x軸が重回帰分析モデルの予測値。残差が0を中心に特定のパターンを持たず、おおむねランダムに分布し、赤い平滑曲線が水平に近ければ、線形性が保たれていると考えられます。

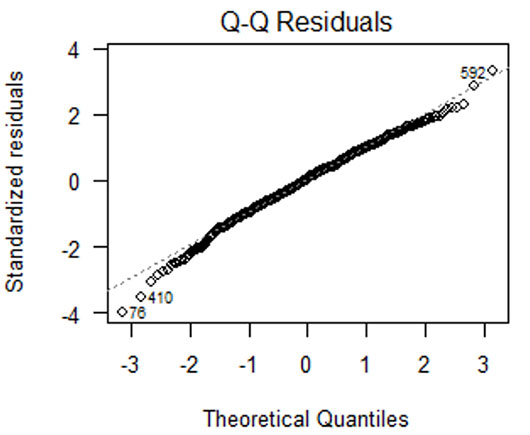

・Q-Qプロット(Q-Q Residuals)

残差が正規分布に従っていれば、プロット上の点は y=x の直線上にほぼ沿って並びます。

重回帰分析結果で重回帰分析モデルの前提条件を確認

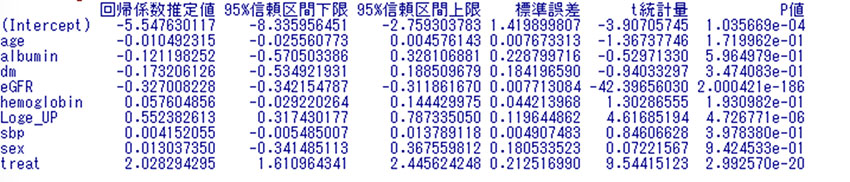

EZRの出力ウィンドウには各説明変数のVIFが表示されます(下図)。

・VIF

いずれの説明変数のVIFも5未満(多重共線性がほとんどない)であることが確認できます。

以上の検証から、この重回帰分析モデルの前提条件(線形性と残差の正規性)は満たしており、多重共線性の問題もほとんどないと考えられました。

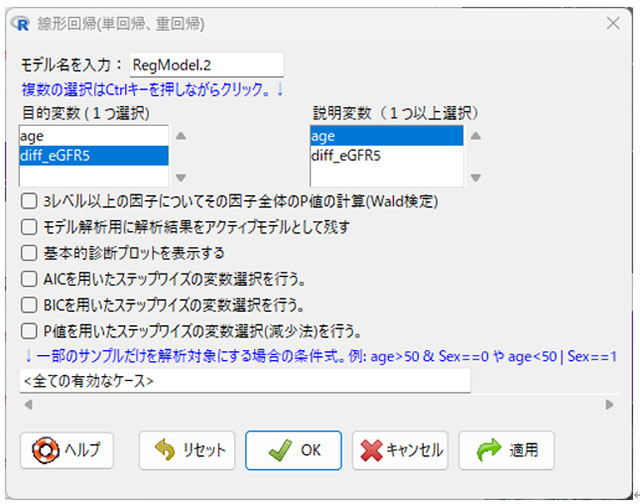

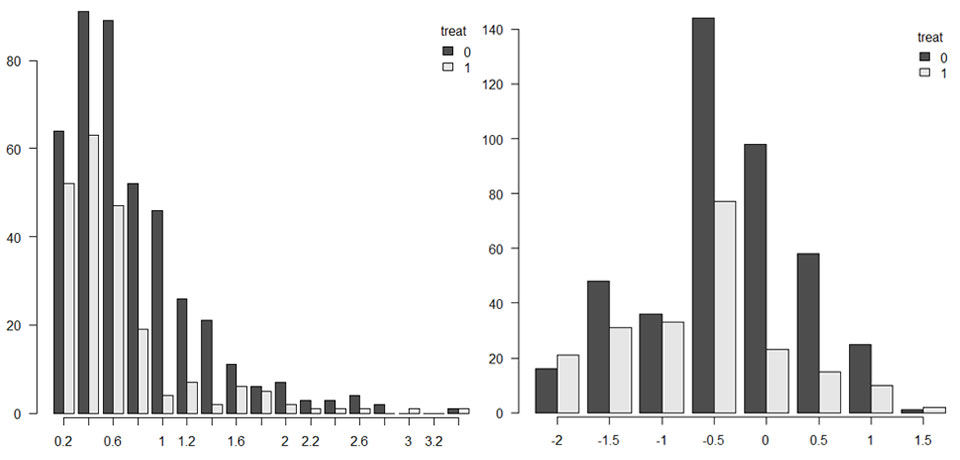

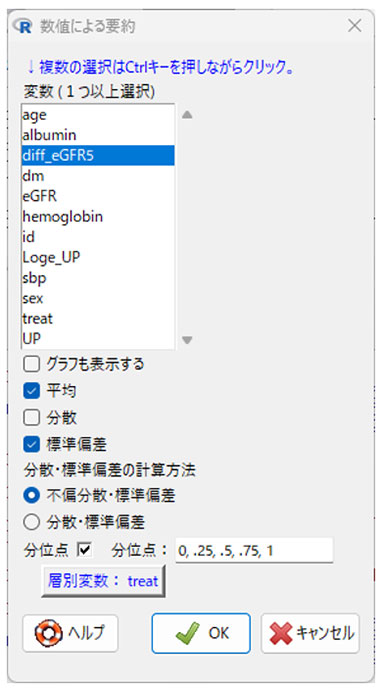

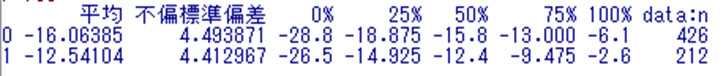

ここであらためて、GFR変化量(diff_eGFR5)を厳格低たんぱく食の遵守の有無(treat)で層別し、要約してみましょう(下図参照)。

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「連続変数の要約」の順でメニューバーを選択。

・開いたポップアップウィンドウの変数(1つ以上選択)は「diff_eGFR5」を指定。

・さらに、層別変数のボタンをクリックし、ポップアップウィンドウの層別変数(1つ選択)で「treat」を指定。

・「OK」をクリックすると、EZRの出力ウィンドウに下に示した解析結果が表示されます。

それでは、前回の重回帰分析結果の解釈も併せて、解析結果の記述を下記のようにまとめてみました。

・GFR変化量の推定平均値(SD)は、厳格低たんぱく食遵守群と非遵守群で、それぞれ-12.5(4.41)、-16.1(4.49)mL/分/1.73m2であった。

・重回帰分析結果から、GFR変化量には遵守群と非遵守群間で2.03(95%CI:1.61〜2.45)mL/分/1.73m2の差が認められた(連載第53回参照)。

※SD:Standard deviation(標準偏差)、95%CI:95% confidence interval(95%信頼区間)

講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和医科大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和医科大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学(現昭和医科大学)医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)