[ レポーター紹介 ] 下村 昭彦 ( しもむら あきひこ ) 氏 国立国際医療研究センター がん総合診療センター 乳腺・腫瘍内科

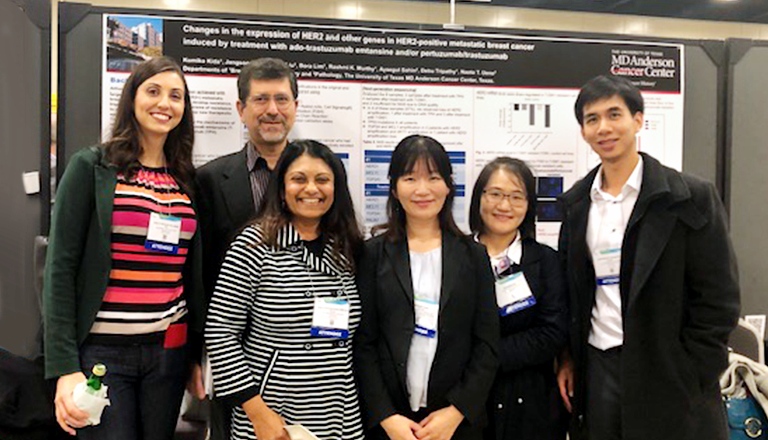

2019年12月10日~14日まで5日間にわたり、サンアントニオ乳がんシンポジウム(SABCS2019)が開催された。乳がんだけを取り扱う世界最大の学会である。1977年より開催されており、90ヵ国を超える国々から研究者や医師、医療従事者が参加する。臨床試験のみならず、トランスレーショナルリサーチや基礎研究の演題も口演として聴講できるのが特徴である。ここ数年は欧州臨床腫瘍学会(ESMO)で大きな演題が発表されるようになった影響もあり、SABCSでは臨床試験についてはサブグループ解析や追跡調査の結果が取り上げられることが多かったが、2019年は今後の日常臨床に大きく影響を及ぼす演題が複数取り上げられた。とくにHER2陽性転移乳がんの演題は非常に重要なものが2題発表された。後に取り上げるDS-8201aの第II相試験の結果は、国内で開発された薬剤であるということもあり、ほぼ半数の演者が国内の研究者であった。すべての演題が興味深いものであったが、なかでも興味深かった6演題を紹介する。

・ T-DM1既治療HER2陽性乳がんにおけるtrastuzumab deruxtecan(DESTINY-Breast01試験) HER2陽性乳がんにおけるカペシタビン+トラスツズマブに対するtucatinib ・ アロマターゼ阻害薬で進行したホルモン受容体陽性HER2陰性転移乳がんに対する ・ 転移乳がんに対するデュルバルマブvs.化学療法のランダム化第II相試験(SAFIR02-IMMUNO試験 ) ・ ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がんの術後ホルモン療法に対するS-1の追加効果を検証した第III相試験(POTENT試験) ・ APHINITY試験全生存期間の中間解析

T-DM1既治療HER2陽性乳がんにおける trastuzumab deruxtecan(DESTINY-Breast01試験)

trastuzumab deruxtecan(DS-8201a、T-DXd)は抗HER2抗体であるトラスツズマブにトポイソメラーゼ阻害薬であるexatecanの誘導体を結合した新しい抗体薬物複合体(antibody-drug conjugate:ADC)製剤である。1抗体当たりおよそ8分子の殺細胞性薬剤が結合しており、高比率に結合されている。すでに第I相試験の結果は発表・論文化されており、高い有効性が示されていて、期待されている薬剤の1つである。本試験はT-DM1既治療のHER2陽性進行乳がんを対象として行われた単群第II相試験である。第I相試験ではDLTを認めなかったものの、毒性の懸念からPART 1では用量の再設定が行われ、5.4mg/kgが至適投与量とされた。主要評価項目は独立中央判定委員会によるRECIST v1.1を用いた奏効率、副次評価項目として病勢制御率や臨床的有用率、無増悪生存期間、全生存期間、安全性などが置かれた。184例が5.4mg/kgで投与され、全員が女性であった。ホルモン受容体陽性が52.7%、HER2ステータスはIHC3+が83.7%、IHC2+または1+でISH陽性が16.3%であった。全例がトラスツズマブおよびT-DM1による治療歴を有した。

主要評価項目である独立中央判定委員会による奏効率(objective response rate:ORR)は60.9%と非常に高い効果を示した。病勢制御率(disease control rate:DCR)は97.3%、6ヵ月以上の臨床的有用率(clinical benefit rate:CBR)は76.1%であった。奏効期間の中央値は14.8ヵ月であり、3次治療以降としては非常に長い奏効期間を有した。65.8%がペルツズマブによる治療歴を有し、ペルツズマブ治療歴のない症例でより奏効率が高い傾向を示した。無増悪生存期間(progression-free survival:PFS)の中央値は16.4ヵ月、全生存期間(overall survival:OS)の中央値は未到達であった。有害事象(adverse event:AE)はGrade3以上の治療関連AEが57.1%(薬剤との因果関係ありが48.8%)、SAEが22.8%(同12.5%)、治療関連死は4.9%(同1.1%)であった。とくに注目されているAEである肺障害は全Gradeで13.6%と高頻度に発生していた。多くはGrade1または2であったが、2.2%がGrade5であり、やはり注意が必要なAEであるといえよう。総じて毒性が強く、とくに肺障害に注意が必要なものの、非常に高い奏効率と奏効期間を有する薬剤であるといえる。本試験の結果は同日New England Journal of Medicine(NEJM)誌オンライン版に掲載された。筆者は本薬剤の開発の初期段階から関わってきたが、実際に自分が使って感じている実感と本臨床試験の結果は合致している。

米国食品医薬品局(FDA)は本試験の結果をもって、2019年12月20日にT-DXdを迅速承認した。国内でも2019年9月に承認申請がなされており、早期に承認されて日本の患者さんに本薬剤が早く届くことを期待している。

HER2陽性乳がんにおけるカペシタビン+トラスツズマブに対するtucatinib もしくはプラセボの上乗せ効果を比較する第III相試験(HER2CLIMB試験)

tucatinibは経口チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)でHER2のキナーゼドメインを阻害する。ラパチニブはEGFRも阻害するが、tucatinibはHER2特異性が高い。本試験は、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびT-DM1による治療歴を有するHER2陽性転移乳がんを対象とした第III相試験でtucatinibまたはプラセボをカペシタビン+トラスツズマブ療法に併用した。ベースラインでの脳MRIが必須とされており、脳転移があっても治療後で落ち着いている、もしくは早急な局所治療を必要としない場合は登録可能とされた。2対1の割合で割り付けが行われ、tucatinib群に410例、プラセボ群に202例が登録された。

主要評価項目は最初に登録された480例における独立中央判定委員会によるPFSで、RECIST v1.1を用いて評価された。副次評価項目としてOS、脳転移のある症例のPFS、測定可能病変を有する症例でのORRとされた。脳転移症例は両群で50%弱の割合であった。主要評価項目評価対象症例におけるPFS中央値は7.8ヵ月vs.5.6ヵ月(ハザード比:0.51、95%CI:0.42~0.71、p<0.00001)でありtucatinib群で有意に良好であった。全登録症例におけるOS中央値は21.9ヵ月vs.17.4ヵ月(ハザード比:0.66、95%CI:0.5~0.88、p=0.0048)であり、こちらもtucatinib群で有意に良好であった。脳転移症例におけるPFS中央値は7.6ヵ月vs.5.4ヵ月(ハザード比:0.48、95%CI:0.34~0.69、p<0.00001)であり、脳転移症例においても同様の有効性を示した。奏効率は41% vs.23%でこちらもtucatinib群で有意に良好であり、すべての副次評価項目でtucatinib群が良好な結果であった。Grade3以上のAEはtucatinib群で55%に対しプラセボ群で49%であり、両群間で大きな差は認められなかった。頻度の高いAEは下痢、手足症候群、悪心、倦怠感、嘔吐などであり、HER2-TKIやカペシタビンでよくみられるAEが多かった。本試験の結果は同日NEJM誌オンライン版に掲載された。

本試験はペルツズマブ、T-DM1既治療例を対象として行われた初めてのHER2-TKIの試験である。本試験ではPFSのみならずOSにおいても有意に良好であった。また、脳転移に特化したエンドポイントでも有効性を示しており、HER2陽性乳がんで多い脳転移症例に対しても期待される薬剤である。ただ、残念ながら日本からは本試験には参加していない。

アロマターゼ阻害薬で進行したホルモン受容体陽性HER2陰性転移乳がんに対する パルボシクリブ+内分泌療法vs.カペシタビンの第III相試験(PEARL試験)

2019年のASCOで韓国のグループより閉経前ホルモン受容体陽性HER2陰性転移乳がんに対するエキセメスタン+パルボシクリブ+LHRHa vs.カペシタビンの第II相試験結果(KCSG-BR 15-10)が発表されたことは記憶に新しい。PEARL試験は閉経後ホルモン受容体陽性HER2陰性転移乳がんの2次治療としてホルモン療法+パルボシクリブをカペシタビンと比較した第III相試験である。ホルモン療法としてはエキセメスタンとフルベストラントが選択され、それぞれ別のコホートとして試験が行われた。コホート1(エキセメスタン)、コホート2(フルベストラント)でそれぞれ300例が1対1の割合でホルモン療法+パルボシクリブもしくはカペシタビンに割り付けられた。主要評価項目はコホート2におけるフルベストラント+パルボシクリブのカペシタビンに対するPFSの優越性(ESR1 の変異の有無によらない)、およびESR1 変異のない症例におけるホルモン療法(エキセメスタン/フルベストラント)+パルボシクリブのカペシタビンに対するPFSの優越性の2つであった。

1つ目の主要評価項目であるフルベストラント+パルボシクリブの優越性については、PFS中央値が7.5ヵ月vs.10ヵ月(ハザード比:1.09、95%CI:0.83~1.44、p=0.537)であり、優越性は示されなかった。2つ目の主要評価項目であるESR1 変異のない症例におけるホルモン療法+パルボシクリブの優越性についても、PFS中央値が8.0ヵ月vs.10.6ヵ月(ハザード比:1.08、95%CI:0.85~1.36、p=0.526)であり、優越性は示されなかった。

KCSG-BR 15-10試験ではエキセメスタン+パルボシクリブ+LHRHaはカペシタビンに対して良好なPFSを示した。KCSG-BR 15-10試験は第II相試験であるため単純に比較することはできないが、本試験が閉経後かつアロマターゼ阻害薬で進行した症例を対象にしているのに対し、KCSG-BR 15-10試験ではTAMの治療歴がある症例しか含まれておらずホルモン感受性が異なっていると考えられること、1次治療と2次治療の違い、などが結果の違いの原因となっていると考察できる。

転移乳がんに対するデュルバルマブvs.化学療法のランダム化第II相試験 (SAFIR02-IMMUNO試験)

デュルバルマブは免疫チェックポイント阻害薬の1つで、PD-L1を阻害する。局所進行肺がんの化学放射線治療後の維持療法として使用されている。抗PD-L1抗体ではアテゾリズマブがアルブミン結合パクリタキセルとの併用において、PD-L1発現のあるトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の初回治療としての有効性を示し標準治療となっている。本試験ではHER2陰性転移乳がんを対象として化学療法に対する維持療法としてのデュルバルマブの有効性を検討した第II相試験である。3コース目の化学療法前に腫瘍検体を採取し、その後CR/PR/SDを達成した症例が対象となった。腫瘍検体で標的分子が検出されている際には分子標的治療の臨床試験に参加し、検出されなかった症例が本試験の対象となった。主要評価項目はPFSであった。デュルバルマブ維持療法へスイッチする群と、治療を変更せずに化学療法を行う群に199例が2対1の割合で割り付けられた。PD-L1発現についてSP142抗体を用いて評価され、TNBCでは52.4%、ホルモン受容体陽性では14.9%が陽性であった。

PFS中央値は2.7ヵ月vs.4.6ヵ月(ハザード比:1.40、95%CI:1.00~1.96、p=0.047)であり、化学療法群で良好な傾向であった。また、サブグループ解析ではホルモン受容体陽性で化学療法群が良好であった。OS期間においては21.7ヵ月vs.17.9ヵ月(ハザード比:0.84、95%CI:0.54~1.29、p=0.42)であり両群間に差を認めなかった。一方、サブグループ解析ではTNBCで21ヵ月 vs.14ヵ月、PD-L1陽性で26ヵ月vs.12ヵ月と、デュルバルマブで良好な傾向を認めた。

乳がんに対しても活発に免疫チェックポイント阻害薬の開発が行われており、本試験もその1つである。All comerで行われた試験であったが、今後の開発はホルモン受容体ステータスやPD-L1の発現など、バイオマーカーでの絞り込みが必須と考えられる。また、ホルモン受容体陽性乳がんではこれまで免疫チェックポイント阻害薬の開発は成功しておらず、その生物学的背景の解明も重要である。

ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がんの術後ホルモン療法に対する S-1の追加効果を検証した第III相試験(POTENT試験)

2017年のSABCSで日本と韓国のグループから術前化学療法で残存腫瘍があった症例に対するカペシタビンの上乗せ効果が示され(CREATE-X試験)、日本の研究者にとって大きな自信につながったことは記憶に新しい。POTENT試験はホルモン受容体陽性HER2陰性乳がんを対象として、低リスク症例を除いた症例群に対してS-1の上乗せ効果をみた第III相試験である。本試験ではStageIからIIIBを対象とし、リンパ節転移陽性もしくはリンパ節転移陰性かつ中間リスクもしくは高リスクの症例を対象とした。1,959例がホルモン療法+S-1群とホルモン療法単独群に1対1の割合で割り付けられた。主要評価項目は無浸潤疾患生存(invasive disease-free survival:IDFS)とされた。5年IDFSにおいて、S-1群で86.9%に対し、ホルモン療法単独群では81.6%(ハザード比:0.63、95%CI:0.49~0.81、p<0.001)であり、S-1群で良好な結果であった。本試験は中間解析で有効性の閾値を超えたため、早期有効中止となっている。AEについては、S-1群で増加傾向にあり、Grade3以上のものとしては好中球減少(7.5%)や下痢(1.9%)に注意が必要であるが、総じてコントロールは可能と考えられた。本試験は先進医療Bとして行われており、今後は保険承認の手続きを目指していくと思われる。

2017年にはCREATE-X試験、2018年にはAERAS試験、そして本試験と、ここのところSABCSでは毎年日本から口演が発表されている。日本の研究者として大変誇らしいとともに、少しでも日本からのエビデンス発信に貢献していきたい。

APHINITY試験全生存期間の中間解析

APHINITY試験はHER2陽性乳がんの術後化学療法におけるトラスツズマブ療法へのペルツズマブの上乗せを検証した第III相試験である。4,805例のHER2陽性乳がん患者が登録され、ペルツズマブ群(2,400例)とプラセボ群(2,405例)に1対1の割合で割り付けられた。主要評価項目はIDFSであり、OSは副次評価項目に含められた。4年IDFSは92.3% vs.90.6%(ハザード比:0.81、95%CI:0.66~1.00、p=0.045)であり、絶対リスク減少は2%に満たないもののペルツズマブ群で良好であった。また、本試験は当初リンパ節転移のない症例も登録されていたが、イベントが少ないことから途中でプロトコールが改訂され、リンパ節転移陽性症例のみが適格となった。

今回のOS期間の2回目の中間解析では、6年生存率は94.8% vs.93.9%(ハザード比:0.85、95%CI:0.67~1.07、p=1.07)であり、両群間に差を認めなかった。IDFSのフォローアップデータは、6年IDFSで90.6% vs.87.8%(ハザード比:0.76、95%CI:0.64~0.91)とペルツズマブ群で良好であったが、リンパ節転移の有無(すなわちベースラインリスクの違い)でサブグループ解析を行うと、リンパ節転移陽性では6年IDFSで87.9% vs.83.4%(ハザード比:0.72、95%CI:0.59~0.87)とペルツズマブの上乗せ効果を認めたのに対し、リンパ節転移陰性では95.0% vs.94.9%(ハザード比:1.02、95%CI:0.69~1.53)と上乗せ効果は認めなかった。ホルモン受容体ステータスによらずペルツズマブの上乗せ効果が認められた。

トラスツズマブの登場によりHER2陽性乳がんの予後は劇的に改善しており、術後ペルツズマブの追加によりリンパ節転移陽性例に対してはIDFSの改善が期待される。ただし、中間解析時点ではOSの上乗せ効果は認めないため、最終解析の結果が待たれる。リンパ節転移陰性例に対しては原則として術後ペルツズマブの上乗せは不要であろう。

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。