[ レポーター紹介 ]

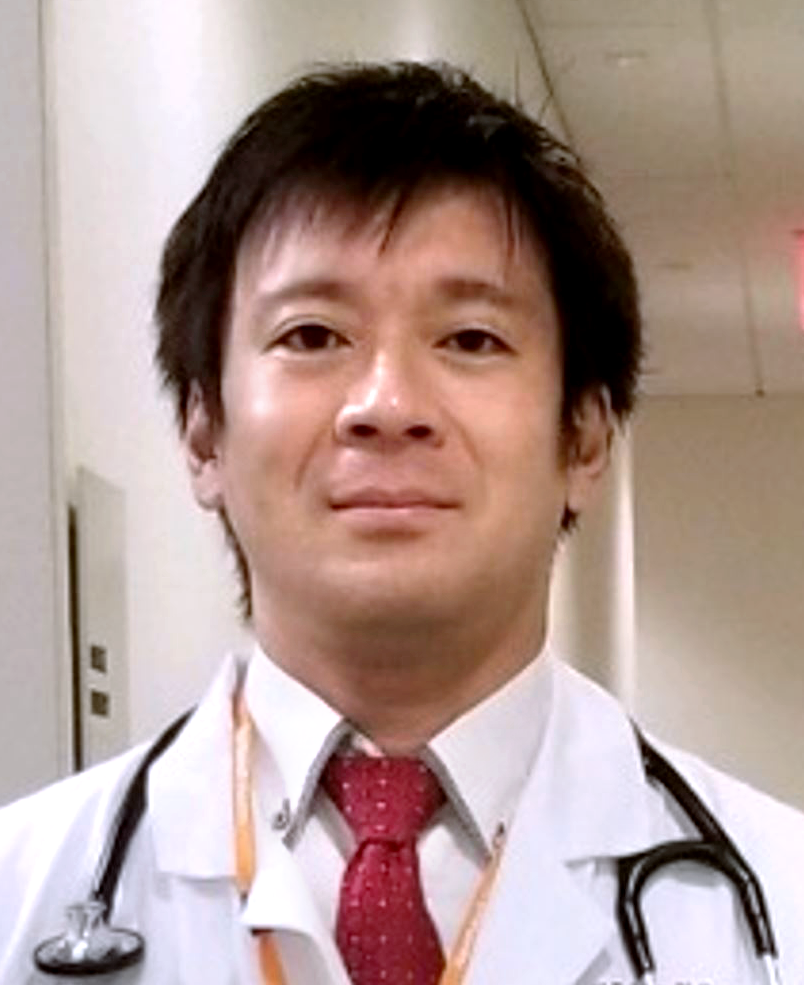

藤井 健夫(ふじい たけお )

2007年 信州大学医学部卒業

2007-2008年 在沖縄米国海軍病院インターン

2008-2010年 聖路加国際病院初期研修

2010-2013年 聖路加国際病院内科後期研修、チーフレジデント、腫瘍内科専門研修

2013-2015年 MPH, University of Texas School of Public Health/Graduate Research Assistant, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Breast Medical Oncology

2015-2016年 Clinical Fellow, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Investigational Cancer Therapeutics (Phase I clinical trial department)

2016-2019年 Internal Medicine Resident, University of Hawaii/Research Fellow, University of Hawaii Cancer Center (Ramos Lab)

2019年-現在 Medical Oncology Fellow (Translational Research Track), Cold Spring Harbor Laboratory (Egeblad Lab)/Northwell Health Cancer Institute

テキサス大学MDアンダーソンがんセンターとハワイ大学でのレジデント、フェロー等の経験を経て、現在はCold Spring Harbor Laboratoryで腫瘍内科のフェローとして勤務する藤井健夫氏に、留学後のキャリアプランニングの考え方や、教育プログラム・診療の日米間での違いについて4回にわたってレポートいただきます。第3回では専門分化された米国の臨床システムの中での腫瘍内科医の役割についてお伺いしました。

第3回:日本よりも役割分担が明確化された米国の臨床システム

まず初めに、国が違えばシステムも違いますし文化背景も違います。その違いをもってどちらが「良い」とか「悪い」などの議論は難しいかと思います。ここでは、私が感じる米国と日本での臨床のシステムの違いについてできる限り客観的に述べたいと思います。

入院診療で中心となる“ホスピタリスト”の役割とは

まず、入院診療に関しては、第2回で述べたホスピタリストが入院主治医になり、腫瘍内科医はコンサルタントとして関わることが多いかと思います(田舎の病院や総合病院から独立したがんセンターなど、例外は存在します)。私が頻繁に感じるのは、米国の医療は日本以上に専門分化されているために、各専門科の医師が他診療科の疾患のマネージメントをする能力を維持するのが難しくなる(その機会がない)ことも多くあります。そのため、内科全般を知っているホスピタリストがチームリーダーとなり、患者さんの病態に応じて必要な専門科にコンサルトをするという形をとっています。各専門科は自分のアセスメントと治療方法のRecommendationをホスピタリストに伝え、ホスピタリストがそのRecommendationsを基にマネージメントを行います。このためわれわれ腫瘍内科医は、ほとんどの場合はがんに関連した問題に関しての診療アドバイスのみをホスピタリストに行います。

外来に関しては、大きな流れは日本と変わりないように思います。ただ、病棟管理と同様、各専門家が管理できる範囲が狭いために、他科へのコンサルトの閾値は非常に低いように感じます。違いの一つは、一部開業医や田舎の病院を除いて、医師、診療看護師(Nurse Practitioner:NP)もしくはPhysician Assistant(PA)、看護師からなる「外来チーム」として働いていることです。たとえば、大切な話をするとき(CTの結果説明、腫瘍が進行しているという悪いニュースなど)には医師との外来予約がされますが、治療中でも副作用などが少なく安定している人や、治療や疾患に関連した内科的問題(電解質異常、嘔気・嘔吐のフォローなど)はNPやPAが自分たちで外来フォローし、必要に応じて医師に相談する形になっています。これによって医師の一日の外来数がコントロールされています。化学療法投与中も安定していれば、投与前診察など医師の診察は毎回は必要ありません(プロトコールに従って、投与前の血液検査と症状の確認は看護師やNP・PAが行い、化学療法の投与が可能かどうかに困った場合は医師に適宜相談します)。

“緊急時の対応”と“誰が主治医になるか”が日本とは大きく異なる

もう一つ感じる日本との大きな違いは、外来で「緊急」に何かをすることはできないということです。たとえば、外来で患者さんから「朝から呂律がまわらない」と言われたとしても、日本のように電話一本で緊急で画像検査を行うというようなことはできません(何をするにしても保険会社からの事前承認が必要ということも大きく関連しているかと思います)。ですので、日本では腫瘍内科外来でアセスメントしているようなこともすべて救急外来に患者さんを送ることになります。緊急入院も同じです。たとえば外来にいる患者さんが化学療法の副作用で下痢がひどく、入院が必要と判断されても外来から直接入院させることは基本的にはできません。まずは救急外来に患者さんを送り、基本的な検査と処置が救急外来でなされた後に、救急の医者が入院が必要と判断すればホスピタリストに連絡をして、ホスピタリストが自分が主治医として入院させるという流れになります。その後、ホスピタリストから腫瘍内科に連絡が来て、われわれはコンサルタントとして入院中は併診します。日本であれば電話一本で外来から入院させて、腫瘍内科医自身が診療主治医になるということが多くあるかと思います。