[ レポーター紹介 ]

尾崎 由記範(おざき ゆきのり)

2008年慶應義塾大学医学部、2022年東京医科歯科大学大学院を卒業。

2014年より虎の門病院、2020年よりがん研究会 有明病院 乳腺センター 乳腺内科勤務、先端医療開発科併任。

乳腺を専門とする腫瘍内科医としてがん薬物療法、臨床研究、新規治療戦略の開発に従事している。

第2回:フランスの医療制度と生活

バックナンバー

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

[ レポーター紹介 ]

尾崎 由記範(おざき ゆきのり)

2008年慶應義塾大学医学部、2022年東京医科歯科大学大学院を卒業。

2014年より虎の門病院、2020年よりがん研究会 有明病院 乳腺センター 乳腺内科勤務、先端医療開発科併任。

乳腺を専門とする腫瘍内科医としてがん薬物療法、臨床研究、新規治療戦略の開発に従事している。

第2回:フランスの医療制度と生活

バックナンバー

[ レポーター紹介 ]

尾崎 由記範(おざき ゆきのり)

2008年慶應義塾大学医学部、2022年東京医科歯科大学大学院を卒業。

2014年より虎の門病院、2020年よりがん研究会 有明病院 乳腺センター 乳腺内科勤務、先端医療開発科併任。

乳腺を専門とする腫瘍内科医としてがん薬物療法、臨床研究、新規治療戦略の開発に従事している。

第1回:Gustave Roussy留学のきっかけ

提供元:CareNet.com

レポーター: 下井 辰徳氏

(国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科)

2025年10月17~21日にドイツ・ベルリンで開催された欧州臨床腫瘍学会(ESMO Congress 2025)では、3万7,000名を超える参加者、3,000演題弱の発表があり、乳がんの分野でも、現在の標準治療を大きく変える可能性のある複数の画期的な試験結果が発表された。

とくに、抗体薬物複合体(ADC)、CDK4/6阻害薬、およびホルモン受容体陽性乳がんに対する新規分子標的治療に関する発表が注目を集めた。臨床的影響が大きい主要10演題を早期乳がん編・転移再発乳がん編に分けて紹介する。

[目次]転移再発乳がん編

ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がん

1.evERA

2.VIKTORIA-1

HER2陽性乳がん

3.DESTINY-Breast09

トリプルネガティブ乳がん

4.ASCENT-03

5.TROPION-Breast02

1.evERA:ESR1陽性HR+/HER2-転移乳がんに対するgiredestrant(経口SERD)+エベロリムス併用療法の有効性の報告

evERAは、ホルモン受容体(ER)陽性、HER2陰性の進行/転移乳がん患者に対する新規経口SERD「giredestrant(ギレデストラント)」にエベロリムス(mTOR阻害薬)併用の、対照群として医師選択の内分泌療法(エキセメスタン/タモキシフェン/フルベストラント)+エベロリムスに対する、有効性と安全性を検証した国際第III相臨床試験である。対象は、CDK4/6阻害薬による治療歴があるER陽性/HER2陰性進行/転移乳がん患者(ESR1変異陽性も含む)であった。373例が参加し、日本人患者も参加していた。

ITT集団において、giredestrant+エベロリムス群の無増悪生存期間(PFS)中央値は8.77ヵ月(95%信頼区間[CI]:6.60~9.59)に対し、対照群(内分泌療法+エベロリムス)では 5.49ヵ月(95%CI:4.01~5.59)(ハザード比[HR]:0.56、95%CI:0.44~0.71、p<0.0001)であり、統計学的有意にgiredestrant群のPFSが良好であった。ESR1変異陽性サブ集団では、PFS中央値が9.99ヵ月(95%CI:8.08~12.94)に対し、対照群で5.45ヵ月(95%CI:3.75~5.62)、PFSのHR:0.38(95%CI:0.27~0.54、p<0.0001)であり、統計学的有意にgiredestrant群のPFSが良好であった。

全生存期間(OS)データは未成熟だが、ITT集団ではHR:0.69(95%CI:0.47~1.00、p=0.0473)、ESR1変異陽性ではHR:0.62(95%CI:0.38~1.02、p=0.0566)と、良好な傾向であった。安全性については、giredestrant+エベロリムス併用群は、既知の薬剤プロファイルに準じた有害事象(AE)が観察され、新たな安全信号は確認されていないと報告。主要な有害事象としては、口内炎(stomatitis)、下痢、貧血など、エベロリムスでよく知られた有害事象が中心であり、giredestrantに特徴的な有害事象としてはGrade 1/2の徐脈(3.8%)であり、忍容性は良好と報告されていた。

日本ではあまり積極的に使用されていないエキセメスタンなどの内分泌療法とエベロリムスの併用療法であるが、欧米ではCDK4/6阻害薬治療後の2次治療での主要な選択肢になっている。このため、evERAの結果を受けて、今後のCDK4/6阻害薬による治療で病勢進行した場合の主要な選択肢としてgiredestrantとエベロリムスが期待される結果となった。PFSとOSのトレンドとしては、ESR1変異のある症例での有効性に、ITTも引っ張られている様子で、ESR1変異のない集団では試験治療群と対照群のPFSやOSの差はほとんどない様子であった。このため、これまでのほかの経口SERD同様に、ESR1変異のある症例での承認を目指していくことと思われる。

2.VIKTORIA-1:PAM経路(PI3K/AKT/mTOR)阻害によるホルモン耐性乳がんの克服

VIKTORIA-1は、CDK4/6阻害薬とアロマターゼ阻害薬による治療後に進行したHR+/HER2-/PIK3CA野生型進行乳がん患者を対象とした第III相ランダム化試験である。VIKTORIA-1にはPIK3CA変異コホートもあるが、今回は報告されていない。392例の患者が、「gedatolisib(ゲダトリシブ)」(PI3K/mTORC1/mTORC2阻害薬、点滴)+パルボシクリブ+フルベストラント(3剤併用群)、gedatolisib +フルベストラント(2剤併用群)、またはフルベストラント単独群にランダム割付された。

3剤併用群は、フルベストラント単独群と比較して、HR:0.24、95%CI:0.17~0.35、p<0.0001と、PFSを改善させた。PFSの中央値は3剤併用群9.3ヵ月に対してフルベストラント単独群2.0ヵ月(差:+7.3ヵ月)であった。2剤併用群は、フルベストラント単独群と比較して、HR:0.33(95%CI:0.24~0.48、p<0.0001)と、PFSを改善させた。PFSの中央値は2剤併用群7.4ヵ月に対してフルベストラント単独群2.0ヵ月であった。

gedatolisibベースの治療は良好に忍容され、治療関連有害事象により中止した患者はごく少数であった。

これまでも、CDK4/6阻害薬耐性HR+乳がん患者に対して、PAM経路標的化は新しい治療戦略を提供することを示唆してきた。gedatolisibの二重特異的阻害特性により、より強力な細胞周期制御と耐性機序の同時阻害が期待されるが、VIKTORIA-1の結果は、トリプレット療法がこの高度に耐性のある患者集団に対してとくに有望であることを示唆した。CDK4/6阻害薬の治療後にCDK4/6阻害薬のbeyond progressionの使用の有効性を示したpostMONARCHやMAINTAINは別のCDK4/6阻害薬からの変更が主体であったが、VIKTORIA-1で3剤併用群のパルボシクリブ併用の症例のうち約4割はパルボシクリブによる前治療歴があり、パルボシクリブのシークエンスでもある程度上乗せ効果が期待できる可能性を示唆している。また、VIKTORIA-1は日本では実施されておらず、今後はドラッグロスの1つとなる可能性が懸念される。

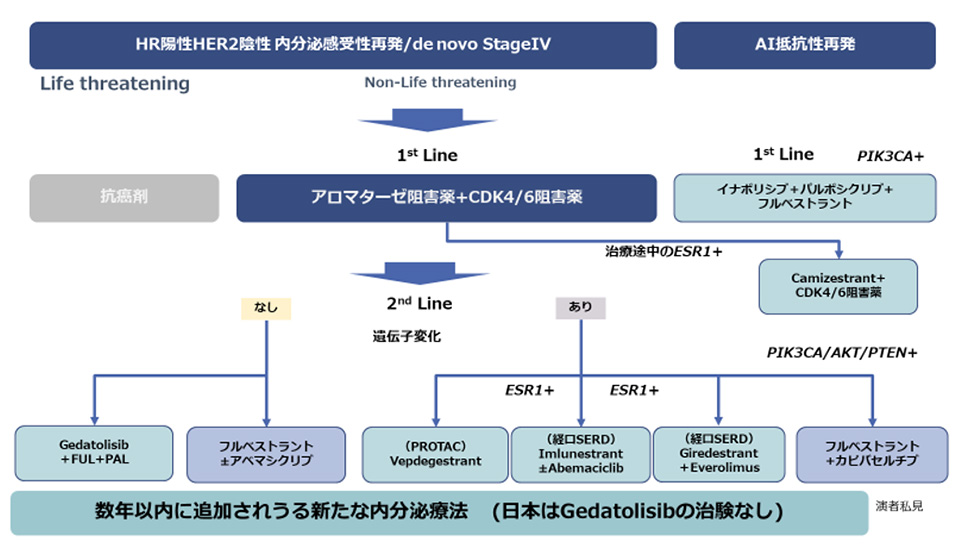

来年度以降の1次、2次内分泌療法のシークエンス(予想)は以下のとおり。

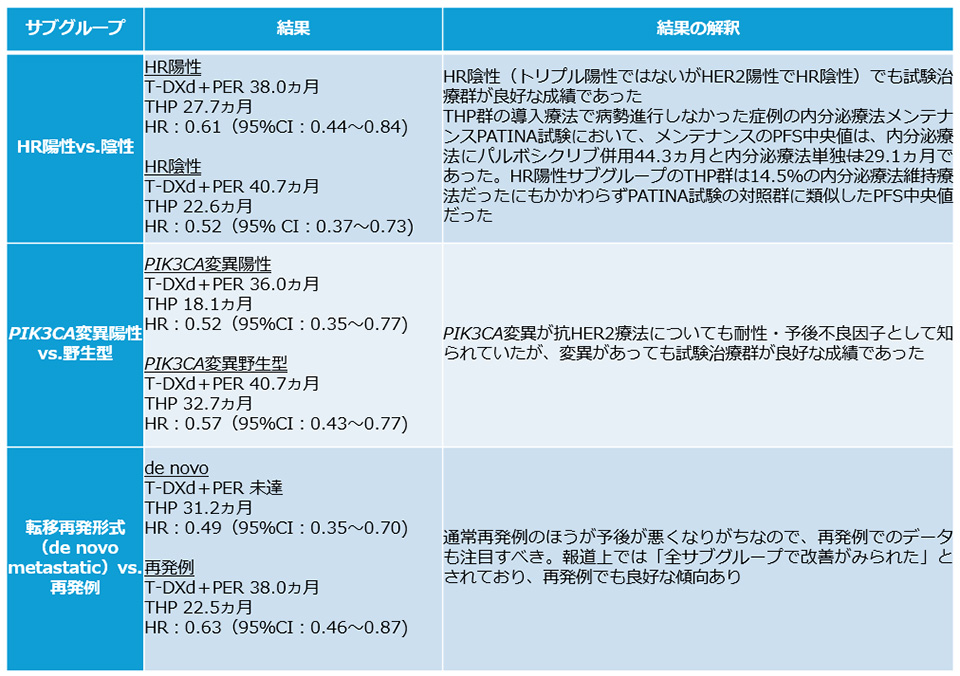

3.DESTINY-Breast09サブグループ解析:サブグループによらずT-DXd+PERが標準治療に

DESTINY-Breast09(第III相、トラスツズマブ デルクステカン[T-DXd]+ペルツズマブ[T-DXd+PER群]vs.標準療法:タキサン+トラスツズマブ+ペルツズマブ[THP群])は、ASCO2025で、すでにその主要評価項目が発表され、T-DXd+PER群のTHP群に対するPFSの優越性が検証された。今回ESMO Congress 2025では、すべてのサブグループでT-DXd+ペルツズマブがPFSを大きく延長したことが報告された。T-DXd+PER群のPFSのHRや中央値は既存標準治療を大きく上回る結果で、今後、1次治療の標準になる可能性が示された。

サブグループ解析結果のまとめを以下に示す。

4.ASCENT-03:PD-L1陰性のTNBCの初回治療にサシツズマブ ゴビテカンが名乗りを上げる

ASCENT-03は、免疫療法が適応とならないPD-L1陰性またはPD-1/PD-L1阻害薬不適格の未治療転移トリプルネガティブ乳がん(TNBC)患者を対象とした第III相ランダム化試験である。558例が、サシツズマブ ゴビテカン(SG)群または化学療法(パクリタキセル、アルブミン懸濁パクリタキセル、またはゲムシタビン+カルボプラチン)群にランダム割付された。

中央値13.2ヵ月のフォローアップで、PFSの中央値はSG群で9.7ヵ月、化学療法群で6.9ヵ月(HR:0.62、p<0.0001)であり、統計学的有意にPFSの改善を示した。奏効期間(DOR)の中央値はSG群で12.2ヵ月、化学療法群で7.2ヵ月で、SG群で著しく長かった。奏効率(ORR)は両群で同程度であった(48%vs.46%)。発表時点でOSデータはまだ未成熟であったが、試験としては、対照群では2次治療以降で希望者は企業提供によりSG治療のクロスオーバーが可能であった。このため、82%が2次治療以降でSGを受けたとされる。

有害事象は、SG群の好中球数減少など、これまでに知られている内容から大きな違いはなかった。約40~60%の転移TNBC患者はPD-L1陰性であり、そういった患者に対するより有効な治療が期待されている。本試験結果は、現在2次治療以降で使用されているSGが初回治療の標準治療となりうる可能性を示した重要な結果であった。

5.TROPION-Breast02:もう1つのADC TNBC初回治療成績

TROPION-Breast02は、免疫療法が適応とならない未治療の転移・局所再発TNBC患者644例を対象に、抗TROP2 ADC「ダトポタマブ デルクステカン(Dato-DXd)」の1次治療としての有効性・安全性を主治医選択の化学療法と比較した国際第III相試験である。主要評価項目はPFSとOSであった。

結果として、PFS中央値はDato-DXd群10.8ヵ月、化学療法群5.6ヵ月であり、PFSのHR :0.57(95%CI:0.47~0.69、p<0.0001)、OS中央値はDato-DXd群23.7ヵ月、化学療法群18.7ヵ月であり、OSのHR:0.79(95%CI:0.64~0.98、p=0.0291)と、いずれも統計学的有意にDato-DXd群が良好であった。ORRもDato-DXd群62.5%、化学療法群29.3%と、Dato-DXd群が良好であった。安全性としては主なGrade3以上有害事象は口内炎・粘膜炎、視覚障害であり、これまでの報告に比べて新たな有害事象報告は認めなかった。

以下に、ASCENT-03とTROPION-Breast02の違いをまとめる。

なお、対照群の治療内容が異なるため、奏効率も各試験で異なっている。ASCENT-03は人道的配慮から、企業が対照群の病勢進行後のSGを提供することでクロスオーバーを許容しており、OSの差が検出されづらくなっていた。一方でTROPION-Breast02はクロスオーバーが実質的に不可能であるため、OSの差が中間解析の段階で検証されたと思われる。奏効率に関しては、試験治療群の結果を見る限りでは、Dato-DXdのほうが高いように思われた。来年以降将来的には、PD-L1陽性群ではSG+ペムブロリズマブがASCENT-04に基づいて初回治療として検討され、PD-L1陰性群ではSGまたはDato-DXdが検討される時代になると想定される。その際には、SGまたはDato-DXdのいずれを優先するか、次治療で別のTROP2 ADCへのシークエンスをどうするか、HER2低発現でT-DXdへのシークエンスをどうするか、などの検討が生まれるだろう。現時点でのデータの状況であれば、SGまたはDato-DXdのいずれを優先するかについては、有害事象の違いを考慮する必要があるが、OS利益がはっきりしているDato-DXdのほうに分があるように思われる。

今回のESMO Congress2025では、数多くのランダム化第III相試験の結果が報告され、実臨床を大きく変える研究結果が報告された。各試験の限界や問題点を考慮しつつ、来年以降の標準治療のあるべき姿と、生まれてきた新たなクリニカルクエスチョンに関して、創出すべきエビデンスを考えていきたいと思う。

下井 辰徳 ( しもい たつのり )氏

国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科

提供元:CareNet.com

レポーター: 下井 辰徳氏

(国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科)

2025年10月17~21日にドイツ・ベルリンで開催された欧州臨床腫瘍学会(ESMO Congress 2025)では、3万7,000名を超える参加者、3,000演題弱の発表があり、乳がんの分野でも、現在の標準治療を大きく変える可能性のある複数の画期的な試験結果が発表された。

とくに、抗体薬物複合体(ADC)、CDK4/6阻害薬、およびホルモン受容体陽性乳がんに対する新規分子標的治療に関する発表が注目を集めた。臨床的影響が大きい主要10演題を早期乳がん編・転移再発乳がん編に分けて紹介する。

[目次]早期乳がん編

ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がん

1.monarchE

HER2陽性乳がん

2.DESTINY-Breast05

3.DESTINY-Breast11

トリプルネガティブ乳がん

4.PLANeT

その他

5.POSITIVE

1.monarchE:HR陽性/HER2陰性早期乳がん患者における術後療法の全生存期間の改善効果

monarchEは、高リスクホルモン受容体陽性(HR+)、HER2陰性早期乳がん患者における術後療法の有効性を評価する第III相ランダム化試験である。5,120例が内分泌療法単独または2年間のアベマシクリブと内分泌療法の組み合わせにランダム割付された。高リスク患者は、腋窩リンパ節≧4個陽性、または1~3個陽性で組織学的グレード3および/または腫瘍径≧5cm、あるいはKi67≧20%と定義された。

中央値76ヵ月のフォローアップで、アベマシクリブ+ホルモン療法はホルモン療法単独と比較して、死亡リスクを15.8%低下させた(ハザード比[HR]:0.842、p=0.0273)。7年時点での無浸潤疾患生存(iDFS)イベントリスクの低下は26.6%(名目上のp<0.0001)、無遠隔再発生存(DRFS)イベントリスクの低下は25.4%(名目上のp<0.0001)であった。約7年追跡時点で、標準内分泌療法+アベマシクリブ群の全生存(OS)率は86.8%、内分泌療法単独群は85.0%であり、絶対差は1.8%であった。これらの成績は、アベマシクリブ中止後も長期間持続し、乳がん術後内分泌療法におけるCDK4/6阻害薬併用が微小転移性疾患を持続的に抑制する可能性を示している。

術後治療でHR陽性HER2陰性乳がんのみに限定して、全生存期間の改善を示した臨床試験は限られており、その意味でも非常に意義深い結果である。

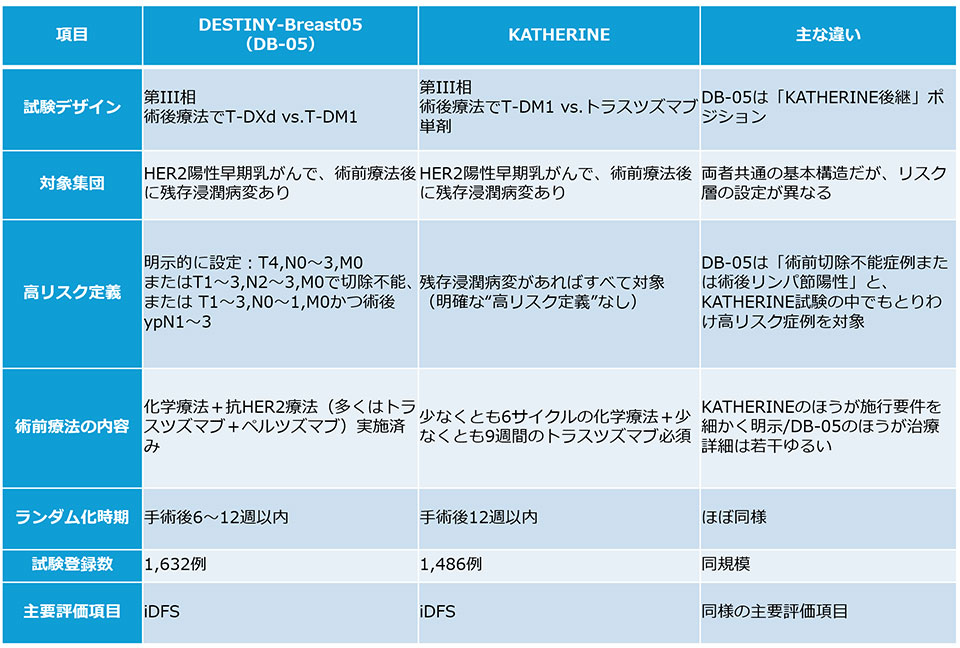

2.DESTINY-Breast05:HER2陽性乳がん再発高リスク患者における術前薬物療法後に残存病変を有する症例に対するトラスツマブ デルクステカンの追加効果の検証

DESTINY-Breast05は、術前薬物療法後に非pCR(残存浸潤病変を有する)の高リスクHER2陽性早期乳がん患者を対象とした、第III相ランダム化試験である。本試験では、トラスツズマブ デルクステカン(T-DXd)と、標準治療であるトラスツズマブ エムタンシン(T-DM1)を比較した。

1,635例が登録され、3年iDFS率はT-DXd群92.4%(95%信頼区間[CI]:89.7~94.4)に対し、T-DM1群83.7%(95%CI:80.2~86.7)であった。浸潤性再発または死亡のリスクはT-DXd群で53%減少した(HR:0.47、95%CI:0.34~0.66、p<0.0001)。

Grade3以上の有害事象発生率は両群でほぼ同等であった(T-DXd群50.6%、T-DM1群51.9%)。ただし、薬剤性間質性肺疾患(ILD)はT-DXd群でより多く報告され(9.6%vs.1.6%)、2例の致死例(Grade 5)が認められた。左室機能障害は低率であった(1.9%)。

これらの結果は、T-DXdが治癒を目指す術前療法領域に進出しうることを示唆しており、高リスク残存病変例における新たな標準治療候補として位置付けられる。さらに、本試験結果を実臨床で運用する上でのILDの評価と早期介入が必要であることを示唆した。

DB-05とKATHERINEの患者対象の違いは以下のとおり。

3.DESTINY-Breast11:HER2陽性乳がんにおける術前抗がん剤治療におけるアントラサイクリン除外戦略

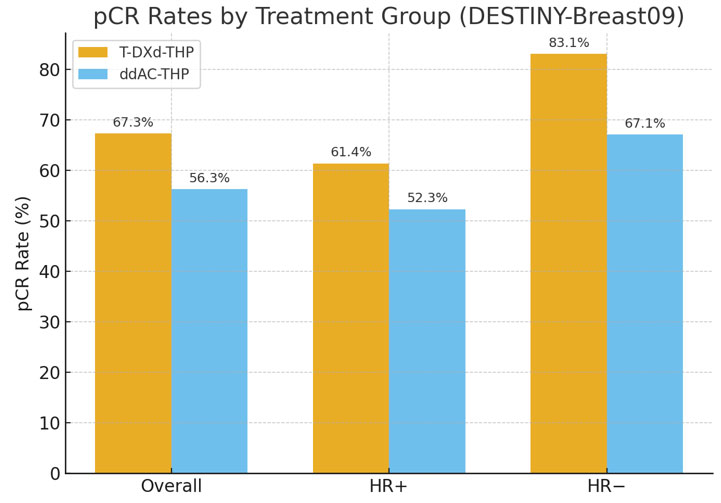

DESTINY-Breast11は、高リスクHER2陽性早期乳がんに対し、アントラサイクリン非使用戦略を評価した第III相試験である。T3以上、リンパ節転移陽性、または炎症性乳がんを対象に、640例がT-DXd-THP(T-DXd単独→パクリタキセル+トラスツズマブ+ペルツズマブ)群またはddAC-THP(ドキソルビシン+シクロホスファミド→THP)群に割り付けられた。

pCR(病理学的完全奏効)割合はT-DXd-THP群で67.3%、ddAC-THP群で56.3%(差:11.2ポイント、95%CI:4.0~18.3、p=0.003)であった。ホルモン受容体状態にかかわらず一貫した傾向を示した。無イベント生存期間(EFS)ではT-DXd-THP群に有利なトレンドがみられた(HR:0.56、95%CI:0.26~1.17)。

有害事象(Grade≧3)はT-DXd-THP群で37.5%、ddAC-THP群で55.8%と低率で、左室機能障害も少なかった(1.9%vs.9.0%)。ILDの発生は両群で低頻度かつ同等であった。

この結果から、HER2陽性乳がんの周術期治療としてアントラサイクリンの使用が必須ではないことが示唆され、T-DXdを基盤とする新術前療法が高い奏効割合と毒性の低減を両立しうることが検証された。とくに海外においては、アントラサイクリン系抗がん剤の使用に対する忌避が強く、カルボプラチンとドセタキセル併用のレジメンが中心となってきているが、今回の結果はアントラサイクリン系の省略に向けたさらなる示唆を提示した。

早ければ来年度中に、本邦でもDB05、DB11レジメンが適応拡大される可能性がある。先のDB05と相まって、いずれも選択可能となった場合に、術前療法でT-DXdを使用するのか、EFSなど長期成績がT-DXd群で改善することが証明されてからDB11が運用されていくべきなのか、pCR割合の改善をもって標準治療としてよいと考えるか、現在議論になっている。

4.PLANeT:TNBCの周術期治療における低用量ペムブロリズマブの併用

PLANeTは、インド・ニューデリーのがん専門施設単施設において実施された第II相ランダム化試験である。StageII~IIIのトリプルネガティブ乳がん(TNBC)患者に対して、標準的術前化学療法に「低用量ペムブロリズマブ(50mg/6週間ごと×3回)」を併用する群vs.化学療法単独群(dose dense AC療法とdose denseパクリタキセル療法)の比較であった。主要評価項目は術前化学療法+低用量ペムブロリズマブ併用群と化学療法単独群のpCR割合の比較であり、副次評価項目にiDFSやQOLが含まれていた。すでに、TNBC患者に対する周術期治療におけるペムブロリズマブの通常用量(200mg/3週間ごとなど)の併用は、KEYNOTE-522試験においてpCR割合、EFS、OS改善が証明されており、標準治療となっている。一方で、低〜中所得国・医療資源制限環境では高額薬剤/免疫療法アクセスが課題となっており、“低用量併用”戦略がコスト・アクセス面で代替案になりうる可能性が検討されている。

本試験では、157例が各群に割り付けられ(低用量併用群78例、対照群79例)、治療が実施された。ITT解析でのpCR割合は低用量併用群53.8%(90%CI:43.9~63.5)、対照群40.5%(90%CI:31.1~50.4)、絶対差:13.3%(90%CI:0.3~26.3、片側p=0.047)であり、ペムブロリズマブ低用量併用による、統計学的有意なpCR割合の改善が示された。また、有害事象としても、Grade 3以上の有害事象は低用量併用群50%、対照群59.5%で、重篤毒性はむしろ低率であった。とくにirAEとして、甲状腺機能障害は低用量併用群10.3%と、KEYNOTE-522試験よりも低めであった。ただし、低用量併用群で1例の治療関連死亡(中毒性表皮壊死症)が報告された。

本試験はフォローアップ期間・無病生存データ・最終OSデータなどはまだ不十分で、「仮説生成的(hypothesis‐generating)」段階であるものの、コスト・アクセス改善(低用量による医療経済性改善)を重視した設計であり、とくに資源制約のある地域で免疫療法併用治療を普及させる可能性が示唆された。ただ、問題としてはペムブロリズマブ50mgという投与量が十分か? という科学的根拠はほとんどない様子であり、KEYNOTE-522試験レジメンが使用可能な国における標準治療に影響を与えるものではない。

5.POSITIVE:妊娠試みによる内分泌療法中断の予後や出産児に与える影響の検討

POSITIVE(Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for young oNco‐breast cancer patients)は、若年HR+乳がん患者において、術後内分泌療法を一時中断して、再発リスクを増やさずに妊孕(妊娠を試みること)可能かを検証した前向き試験である。ESMO Congress 2025では、5年フォローアップ成績が報告されており、“妊娠試みによる内分泌療法中断”が少なくとも5年時点では再発リスクを有意に増加させていないという結果が報告された。

518例のHR陽性 StageI~III乳がん患者が、術後18~30ヵ月内分泌療法を継続した後、最大2年間の内分泌療法中断で妊娠を試み、その安全性と妊孕性、再発への影響を評価された。登録時の平均年齢は35~39歳が最多。対象の75%は出産歴がなく、62%が化学療法も受けていた。

5年乳がん無発症割合(BCFI)は、POSITIVE群12.3%、外部対照のSOFT/TEXT群13.2%と差は−0.9%(95%CI:−4.2%~2.6%)であった。5年無遠隔再発率(DRFI)はPOSITIVE群6.2%、SOFT/TEXT群8.3%(差:−2.1ポイント%、95%CI:−4.5%~0.4%)で、内分泌療法一時中断による再発・転移リスク増加は認められなかった。HER2陰性のサブ解析でも同様の結果。年齢やリンパ節転移、化学療法歴などで層別しても有意差なしだった。

試験期間中、76%が少なくとも一度妊娠し、91%が少なくとも一度生児出産。365人の子供が誕生した。出生児の8.6%が低出生体重、1.6%が先天性欠損だったが、これは一般母集団と同等であった。また、ART(胚・卵子凍結など)を利用した女性でも再発リスクは非利用者と同等であり、母乳育児も高率で実現し、安全であることも確認された。内分泌療法中断後、82%が内分泌療法を再開した。

POSITIVE試験は、妊娠希望のHR陽性乳がん女性が、内分泌療法を最大2年中断して妊娠・出産しても短期再発リスクは増加しないこと、妊娠やART、母乳育児の成績・安全性も良好で、安心材料となるエビデンスを提供しており、患者さんへのShared decision makingに非常に役立つ結果であった。

下井 辰徳 ( しもい たつのり )氏

国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科

|企画・制作|ケアネット

2025年10月17~21日に開催されたESMO Congress2025の乳がんトピックを、がん研有明病院の尾崎 由記範氏が速報レビュー。

尾崎 由記範 ( おざき ゆきのり ) 氏

がん研究会有明病院 乳腺センター 乳腺内科/先端医療開発科

[レポーター紹介]

高橋 洋子(たかはし ようこ)

山形大学医学部 卒業

東京医療センター 外科研修医

慶應義塾大学 一般・消化器外科 乳腺班

国際医療福祉大学/医療法人順和会 山王病院 乳腺外科

帝京大学医学部 外科

がん研究会有明病院 乳腺外科

University of Hawai`i Cancer Center, Translational and Clinical Research, Cancer Biology, Research Scholar

米国ハワイでのがん研究の実際、重要な担い手となっているのは

私の所属する University of Hawai`i Cancer Centerでは、PI(Principal Investigator)に数名の研究員が所属し、研究費に応じて複数のプロジェクトを進める形が一般的です。もともとハワイ大学は、ハワイや環太平洋エリアという地理的優位性を活かした海洋研究で成果を上げており、Cancer CenterでもPopulation Scienceという統計や疫学の研究が盛んに行われてきました。しかし近年では、基礎研究の成果も目立つようになっています。

実際の研究を担うのは PhD studentやポスドク、そして学生ボランティアです。文化の違いもありますが、米国の大学生のプレゼンテーション能力は高く、またポスドクは長期に渡って研究に従事しており、研究をリードする能力にも優れています。ただし、ハワイは生活費が全米トップ3に入るほど高いため、一定期間を過ごした後に米国本土に戻る研究者も多く見かけます。

当センターはwet labを囲むようにデスクが配置してあります。ポスドクは2人で1部屋、PIは個室を使用しています。

学生ボランティアは、将来の進路に有利な研究経験やネットワーク作りが主な目的です。米国の医学部進学は非常に競争が激しく、大学でのGPA(日本の内申書に当たる)が高いことがまず条件となります。GPAが低い場合には、再度大学に入り直して成績を取り直す方もいます。また、病院や研究への貢献度も重視され、medical schoolに進学するため、MCATという日本の共通テストに相当する試験も受けます。資料を見せてもらったところ、臨床試験の知識や生物学、遺伝学など、日本の国家試験レベルに近い内容も含まれており、非常に驚きました。このような背景のもと、CV(Curriculum Vitae)を整えるためにラボワークをボランティアとして行う学生も多く、ラボから見ても無料で仕事をしてもらえるため、互いにメリットのある関係となっています。ここは日本の医学部進学との大きな違いだと感じます。

研究費確保と米国の現状

wet labの室内。この日は研究助手さんが学生ボランティアにいろいろと教えていました

この記事を書いている2025年10月7日現在、日本でいう「つなぎ予算」が議会で承認されなかったため、米国連邦政府はシャットダウンを始めて1週間が経過しました。essential worker以外は自宅待機となり、給与は再開時に支払われる(らしい)状況ですが、未払いとなっています。テレビやラジオでは、「誰がnon-essential workerなのか」といった皮肉も聞こえてきます。

米国のPIは常にグラント申請書類の作成に追われています。前述のポスドクをはじめ、チーム全体で研究を進めながら申請書類も作成しており、その膨大な作業量には圧倒されます。支給される金額は日本とは桁違いで、RO1と呼ばれる大規模プロジェクトでは、5年間で年間数百万ドル規模の資金が得られることもあります。しかし現状では連邦施設の閉鎖に伴いグラント審査も一時停止となり、学長からは前日に「シャットダウンが現実になる」とのメールが届きました。予想される影響として、グラント審査の凍結や資金配布の遅延、さらにはグラントの金額が大きいだけに、ラボで雇用しているスタッフへの給与支払いの遅れも考えられる、とありました。政権交代からわずか8ヵ月しか経っていないうちに、ワシントンから最も遠いハワイにも直接影響が及んでいることを日々実感しています。ラボには現金の確保を指示され、困ったときには大学に相談するよう連絡がありました。こうした変化の速さも含め、米国で研究を行う現実を肌で感じる日々です。

日米の研究文化の違い

当センターと地域communityを繋ぐイベントを定期的に開催しています。この日は乳がんサバイバーの方ががんについて、そしてcancer researchの大切さを伝えるイベントでした。地元のメディアに取り上げていただいたり、施設への寄付につながるイベントでもあり、本当にその貢献度には頭が下がります

日本の研究環境と比較すると、米国では自主性やリーダーシップが非常に重視されます。PhD studentやポスドクは、研究の計画から実施、結果の分析、プレゼンテーションまで主体的に行い、PIはサポートと資金確保に専念しています。一方、日本ではPIがより実務を管理するケースが多く、学生やポスドクが主体的に研究を進める文化は少ないように感じます。また、米国ではボランティアを含む学生の貢献度が研究者としての評価やキャリア形成に直結している点も大きな違いです。

こうした環境は自由度が高い反面、自己管理能力や計画力を強く求められます。とくに留学生にとっては、英語でのコミュニケーションや報告も求められるため、日本での研究生活とは異なる学びや挑戦が毎日あります。

バックナンバー

[レポーター紹介]

高橋 洋子(たかはし ようこ)

山形大学医学部 卒業

東京医療センター 外科研修医

慶應義塾大学 一般・消化器外科 乳腺班

国際医療福祉大学/医療法人順和会 山王病院 乳腺外科

帝京大学医学部 外科

がん研究会有明病院 乳腺外科

University of Hawai`i Cancer Center, Translational and Clinical Research, Cancer Biology, Research Scholar

アクセプトされた論文と投稿を断念した論文、論文執筆の面白さと難しさ

私は現在、乳がんに関する研究に取り組んでおり、主に gene signature に関する研究を進めるのと並行して、炎症性乳がんに関するレビュー論文の執筆も行いました。幸運にも、このレビュー論文は npj Breast Cancer にアクセプトされ、出版に至りました。さまざまな論文を読みながら執筆を進める中で、新しい論文が次々に発表されるという、レビュー論文ならではのスピード感のある世界を経験することができました。

渡米直後には、新しくチームに加わり、CDK4/6阻害薬に関するレビュー論文を中心となって作成し、投稿寸前まで進めたのですが、同じテーマの論文が狙っていた雑誌で先に出版されてしまい、チームで相談のうえ、投稿を断念した経験もあります。早く完成させた分、正直心が折れそうになりましたが、これも研究の現実として受け入れるしかないと感じました。

gene signature に関する研究は、PIと共に働いてきた先生の基礎データを基に仮説を立てて進めました。製薬会社から提供された臨床試験データを用いて解析を行いましたが、残念ながら仮説を支持する明確な結果は得られず、わずかな傾向は見られたものの、結果としてはネガティブであり、公表には至りませんでした。留学直後から取り掛かり、時間をかけてデータ解析まで進めただけに、正直ネガティブデータとして公表できないかと模索しましたが、今後の研究展開を考えると、現時点で発表するべきではないと判断しました。

ハワイでの研究生活については、よく「憧れる」と言われますが、実際にはワイキキに行くこともほとんどなく、地元の人々との生活が中心のため、観光気分を味わうことはほぼありません(笑)。ただし、気候は素晴らしく、毎日青い空を見られることは、研究でネガティブな結果が出ても少し救われるところでもあります。

研究の合間に週末はラボの仲間と月一でハイキングに。住む前はハワイのイメージといえば海でしたが、米国人にとってのハワイの島々は、絶景を伴うハイキングスポットだそうです

この日は日の出の時間に10人程度で集まってハイキング。岩に穴が空いているlocalのみぞ知るハイキングスポットへ

現在注目されている米国での研究トピック

実はハワイ大学のバレーボールチームは全米大学1位を2年連続でとったこともある強豪。卒業後イタリアプロリーグに進む人もいるほど。この日はがん関連のイベントがありCancer Centerメンバー数十人で、スペシャルシートへ。昨シーズンは優勝とはなりませんでしたが、勝利をおさめた瞬間です!

米国での研究トピックとしては、やはり AI は外せません。私が現在行っている研究の1つは AI を用いた乳がん診断ですが、渡米前にもがん研究会と Google 社で行った研究に従事し AI 診断の難しさを感じていました。しかし、米国で画像を見てみると、高濃度乳房は少なく、AI 診断の可能性を強く感じます。近年では ChatGPT のような生成 AI も研究支援やデータ解析など幅広い用途で活用されており、臨床・研究の双方で注目されています。

一方で、政策による補助金削減は組織にも大きな影響を及ぼしており、ハワイ大学でも新規採用の凍結や、バチェラー以上の学歴者のみ採用可能といった変化が見られます。渡米してまだ半年程度ですが、日々大きな環境変化を肌で感じています。また、入国審査がいつ厳しくなるかわからないため、大学では海外からの学生やスタッフに対して原則米国を出ることを認めない方針が取られており、日本に帰ることもなかなか叶いません。

こうした状況の中でも、日々の研究や執筆を通じて新しい知見を得ることは、臨床経験とはまた異なる学びを与えてくれます。特に乳がん分野では、遺伝子解析や AI の活用といった新しい技術が急速に進展しており、これらを臨床に応用するための研究は今後ますます重要になると感じています。

バックナンバー

[レポーター紹介]

高橋 洋子(たかはし ようこ)

山形大学医学部 卒業

東京医療センター 外科研修医

慶應義塾大学 一般・消化器外科 乳腺班

国際医療福祉大学/医療法人順和会 山王病院 乳腺外科

帝京大学医学部 外科

がん研究会有明病院 乳腺外科

University of Hawai`i Cancer Center, Translational and Clinical Research, Cancer Biology, Research Scholar

2023年9月より、米国のUniversity of Hawai`i Cancer Centerに留学しています。この連載の機会をいただきましたので、今後数回にわたり、私の留学経験や研究生活について共有させていただきます。

留学は本当に必要か、40代になってからの留学は遅いのか?

医師として留学をすることは珍しくありませんが、その目的やタイミングについては人それぞれであり、正解はないことを自分の留学を通じて実感しています。

私は慶應義塾大学病院で後期研修を受けていた際、基礎研究に従事する機会を得て、ドラッグデリバリーシステムについて、乳がん細胞株やマウスを使った研究に取り組みました。しかし、数年の研究を経て、臨床に専念し、患者さんとの関わりの中で医師としての充実感を感じていました。臨床試験の結果に基づき、治療法が日々進化するのを目の当たりにするうちに、臨床研究への興味が深まりました。

がん研究会有明病院での勤務を通じて、臨床試験や研究が患者さんにどれほど影響を与えるかを実感し、研究の重要性を強く認識するようになりました。患者さんに研究や臨床試験の重要性を伝える中で、「がんになったことで、他の患者を助けるための道を切り開けるとは思わなかった」と言われたことがありました。この言葉を聞いたとき、医師として患者さんを救うことの素晴らしさと、さらに研究を通じてより多くの患者さんを救う可能性があることに気づかされました。

留学のモチベーション

正直なところ、留学に対して興味はありましたが、留学が自分の人生に必須だとは考えていませんでした。しかしさまざまな経験を通じて、医師としてだけでなく人間としても成長でき、研究を通じて乳がん診療に貢献できるのであれば、それは外科医としての立場とは異なる方法で患者さんを救うことにつながるのではないかと感じるようになりました。このように、自分が医師として成長し、研究者として新たな貢献ができるかもしれないという希望が、留学を決意する大きな動機となりました。

チャンスは突然やってきた

University of Hawai`i Cancer Center正面玄関より

ハワイ大学マノア校は山側にありますが、Cacner Centerは海に面したKaka’akoキャンパスにあります。開放感があり吹き抜けの構造となっており気持ちがいい建物です

University of Hawai`i Cancer Centerで新しい研究室が立ち上がるという話を聞き、臨床経験を活かした研究ができるのではないかと感じ、面接を受けることを決意しました。受け入れが決まったとき、まさか40代で留学をするとは思っていなかったので自分でも非常に驚きました。そして、非常に光栄なことだとも感じました。

日本で奨学金を得て留学をしようとすると40歳未満が対象のものが多く、1つの目安は40歳になります。しかし、準備中に米国では年齢が問題にならないことを再認識しました。「年齢は数字に過ぎない」という言葉があるように、年齢が理由で不利になることはありませんでした。私が日本の乳腺外科医であったことが、こちらでの研究に役立っている場面もあり、その経験を求められることに感謝しています。

留学の準備と英語能力の証明

留学が決まった後、正式な受け入れ許可を得るために必要な事務手続きが続きました。その中で英語能力の証明が求められ、TOEFLやTOEICのスコア、あるいは大学職員とのインタビューが必要でした。私は英語を勉強することを趣味として続けており、中学生の頃からNHKラジオ講座を聴いたり、カンファレンスなど英語に触れる機会を大切にしてきました。そのおかげで、面接も問題なくクリアできたと思います。ただ、自己アピールに不安があった私は、友人から「YouTubeで英語のinterview動画を見てみると良い」とアドバイスを受け、それが非常に役立ちました。日本の文化では謙遜が美徳とされますが、自己アピールの重要性を学んだことは貴重な経験でした。

研究に対する背景とアプローチ

米国に来てから何度も説明してきたことの1つは、日本では専門医であっても、実際には画像診断に関わることが多いということです。とくに乳がん領域では、マンモグラフィ、超音波、MRIなど、米国では放射線科医が担当する読影を乳腺外科医が行うことが一般的でした。

現在私は、乳がんの薬物治療だけでなく、診断技術の向上を目指す研究にも携わっています。University of Hawai`i Cancer Centerは、NIH(国立衛生研究所)関連のがんセンターとして、太平洋地域唯一の学術機関であり、ハワイを含むグアムやマーシャル諸島など、異なる文化や歴史を持つ地域をカバーしています。私の研究の一部は、乳がんの薬物治療に関するものですが、診断技術の向上にも力を入れています。実は、ハワイ以外の島嶼地域にはマンモグラフィ装置を管理する体制が整っていないため、どのように診断を円滑に進めるか、AIを活用した読影技術や新たな診断方法の開発にも関わっています。日本での経験を活かして、乳がん診断や治療に関わる研究を進められることは大きな幸運であり、40代後半で臨床医としての経験を積んできたからこそ、期待される役割を果たすことができると感じています。

ある日の帰宅時の空

風が強かったこの日は雲がなんとも言えない景色を作り出していました。localのお友達からも写真が送られてきた日でした

Cancer Centerからの夕日

この日は残って仕事をしていたところ、お隣のラボの人に「夕日を見に行ったほうがいい」と声をかけられました

留学生活の現実

ハロウィンのひとこま

ハロウィンの職場は気合いがすごい。カルチャーの違いを感じることは日々あり、それを楽しんでいます

留学を決めた後、ハワイで生活を始めると、想像以上の挑戦が待ち受けていました。青空と透き通る海、美しい夕陽が日々の風景として広がる一方で、物価の高さやホームレス問題が深刻であることも実感しています。ハワイは楽園のような場所でありながら、現実の厳しさも抱えていることを、生活を通して学びました。また、かつて王国だったハワイという土地の歴史やその光と闇に触れる機会もあり、これらもまた留学生活の一部として貴重な経験となっています。

バックナンバー

提供元:CareNet.com

レポーター: 下村 昭彦氏

(国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究センター病院 がん総合内科/乳腺・腫瘍内科)

2025年5月30日~6月3日にかけて開催されたASCO2025は、”Driving Knowledge to Action:Building a Better Future”というテーマで実施された。昨年つらい思いをした円安も若干改善され(1ドル145円前後)、航空運賃の高騰は変わらないものの、若干参加しやすくなったと言えるだろうか(とはいえ、ハンバーガーとコーラで2,500円はつらい…)。

乳がん領域では明日からの臨床が変わる演題が多数公表された。トラスツズマブ・デルクステカン(T-DXd)の試験は昨年に引き続き、Plenary session押し出しの早朝専用セッションが設けられていた。本稿では、日常臨床を変える4演題と、日本からの発表の1演題を概説する。

ホルモン受容体(HR)陽性HER2陰性進行乳がんでは、内分泌耐性をどう乗り越えるかが重要な話題となっており、ASCO2025でも複数の演題が発表された。

SERENA-6試験は、HR陽性HER2陰性進行乳がんにおいて、アロマターゼ阻害薬(AI)+CDK4/6阻害薬(CDK4/6i)治療中に循環腫瘍DNA(ctDNA)で検出されたESR1変異を有する患者を対象とした盲検化ランダム化第III相試験である。この試験では、画像上の病勢進行(PD)前にAIを経口選択的エストロゲン受容体分解薬(SERD)であるcamizestrantに切り替えることで無増悪生存期間(PFS)の改善が得られるかを検証した。

主要評価項目である主治医評価によるPFSは、16.0ヵ月vs.9.2ヵ月(ハザード比[HR]:0.44(95%信頼区間[CI]:0.31~0.60、p<0.00001)とcamizestrant群で有意に良好であった。副次評価項目のPFS2(次治療でPDとなるまでの期間)についてもHR:0.52(95%CI:0.33~0.81、p=0.0038)とcamizestrant群で有意に良好であった。また、EORTC QLQ-C30を用いたQOL評価では、QOL悪化をイベントとしたtime to deterioration(TTD)がエンドポイントとされ、TTD中央値が23.0ヵ月vs.6.4ヵ月(HR:0.53、95%CI:0.33~0.82、p<0.001)とcamizestrant群で有意に良好であった。Grade3以上の有害事象は33.2%にみられたが、忍容性はおおむね良好であり、ctDNAを用いた個別化介入の有用性を示した重要な結果といえる。なお、この結果はNew England Journal of Medicine(NEJM)に同日掲載された(Bidard FC, et al. N Engl J Med. 2025 Jun 1. [Epub ahead of print])。

ctDNAでESR1変異の出現をモニタリングし画像PDとなる前に治療を変更する戦略は、すでにPADA-1試験でその有効性が示され期待されている(Bidard FC, et al. Lancet Oncol.2022;23:1367-1377. )。PADA-1試験ではSERDとして注射剤のフルベストラントが使用された。SERENA-6試験では経口SERDが用いられており、効果ならびに投与の簡便性の向上が期待される画期的な試験であると言える。その一方で、本試験の結果を日常臨床で用いるには多くの懸念点が残る。ESR1変異の出現をモニタリングして治療を変更する群と変更しない群を比較する試験というのは、治療戦略(画像PDを待つか待たないか)を比較する試験である。PADA-1試験ではAI継続群でフルベストラント+CDK4/6iへのクロスオーバーが許容されていたが、SERENA-6試験ではcamizestrant±CDK4/6iにクロスオーバーされているのはわずかに3%である。本来は「早く治療変更するか」「画像PDを待って治療変更するか」を比較するべき試験であるにもかかわらず、クロスオーバーされないということは戦略を比較する試験とはなっていない、と言わざるを得ない。ESR1変異はAI耐性の予測因子であり、AI群でPFSが短いことは当然の帰結である。

PFS2の結果についてもcamizestrantへのクロスオーバーがなく他の経口SERDがどの程度使用されたか不明である以上、評価が困難である(camizestrant群では常に薬剤の使用ラインが多いため、比較できない)。本試験のデザインでは、真にこの戦略が有効であるかどうかは、全生存期間(OS)の結果を見なければ判断できないが、それも後治療に不均衡があれば評価できない。QOLについてもTTDがcamizestrant群で良好なのは当然で、AI群のほうが早く病勢進行するため、症状出現によるQOL低下で説明できる。

さらなる問題はESR1変異を検出するctDNA検査を2~3ヵ月ごとに行うコストの問題である。本試験ではリキッドバイオプシーとしてGuardant360が使用されていたが、非常に高価である。ESR1に特化した独自アッセイの開発とバリデーションが必要である。またESR1のサーベイランスに参加した3,256例のうち、ESR1変異が検出されたのは548例(画像PDを伴うものを含む)、ランダム化されたのは315例と10%弱である。果たしてこの10%のために高価な検査を定期的に実施することが有効であろうか? またサーベイランス期間中にESR1変異が検出されず、PDともならなかった患者は1,949例である。CDK4/6i併用1次内分泌療法のPFSが30ヵ月程度と考えられる中で、全例にctDNAの評価をし続けるのか? 本試験結果を日常臨床に用いるには、OSを含めた「戦略の有効性」の証明と、ctDNAサーベイランスの対象となる症例群の絞り込みが必要であろう。

内分泌耐性をこれまでと異なる作用機序で克服しようとしたのがVERITAC-2試験である。vepdegestrantはPROTACと呼ばれる薬剤であり、エストロゲン受容体(ER)のユビキチン化を促進してERを分解する新たな機序を有する。VERITAC-2試験は、vepdegestrantの2次治療における有効性を検証した非盲検ランダム化第III相試験である。ESR1にフォーカスしたSERENA-6試験と異なり、作用機序そのものが違う薬剤の効果を確認している。前治療として1レジメンまでの内分泌療法歴がある患者を対象に、vepdegestrantとフルベストラントが比較された。

主要評価項目であるESR1変異陽性集団における盲検下独立中央判定(BICR)によるPFSは、5.0ヵ月vs.2.1ヵ月(HR:0.57、95%CI:0.42~0.77、p<0.001)とvepdegestrant群で有意に良好であった。一方、もう1つの主要評価項目である全患者集団におけるPFSは3.7ヵ月vs. 3.6ヵ月(HR:0.83、95%CI:0.68~1.02、p=0.07)と両群間の有意差を認めなかった。主治医評価によるPFSも同様の結果であった。有害事象はGrade 3以上が23%vs.18%とvepdegestrant群でやや多い傾向であり、倦怠感の頻度が最も高かった。本試験もNEJMに同日掲載された(Campone M, et al. N Engl J Med. 2025 May 31. [Epub ahead of print])。

PROTACはこれまでの内分泌療法とはまったく異なる機序で効果を発揮する薬剤で、今後が期待される。一方で、なぜERを分解する作用を有する薬剤にもかかわらず(ESR1変異の有無にかかわらず効果が期待できると考えられる)、ESR1変異を有する場合にのみフルベストラントに対する優越性を示せたのかは、現時点では不明である。また、今後臨床に応用するには試験デザインに課題が残る。CDK4/6i併用内分泌療法後の治療としては、PIK3CAやAKT1、PTENなどの変異の有無によって、SERDとAKT阻害薬(Turner NC, et al. N Engl J Med. 2023;388:2058-2070.)やPI3K阻害薬(Andre F, et al. N Engl J Med 2019;380:1929-1940.)、あるいはCDK4/6iの併用(Kalinsky K, et al. J Clin Oncol. 2025;43:1101-1112.)が行われる。CDK4/6i後の治療として内分泌療法単独が選択されることは多くなく、vepdegestrantも他の分子標的薬との併用療法の開発が期待される。

HER2陽性進行乳がんの治療は、2010年代はじめのペルツズマブ、トラスツズマブ・エムタンシン(T-DM1)の承認で大きく変化したが(Swain SM, et al. N Engl J Med. 2015;372:724-734.、Verma S, et al. N Engl J Med. 2012;367:1783-1791.)、2019年のT-DXdの登場はまた新たに大きく地図を塗り替えた(Modi S, et al. N Engl J Med. 2020;382:610-621.、Cortes J, et al. N Engl J Med. 2022;386:1143-1154.)。T-DXdはHER2陽性乳がんに対する試験で既存治療と比較して圧倒的な有効性を示し、2次治療以降の標準治療となっている。一方で、血球減少や悪心、またT-DXdを特徴付ける有害事象である薬剤性肺障害(ILD)など、長期間有効であるからこそ悩ましい有害事象の管理が必要である。

DB-09試験は、HER2陽性進行/転移乳がんの初回治療として、T-DXd+ペルツズマブ(T-DXd+P)併用の有効性を検証した非盲検ランダム化第III相試験である。対照群は標準治療であるタキサン+トラスツズマブ+ペルツズマブ(THP)で、主要評価項目はBICRによるPFSであった。

結果は、PFS中央値40.7ヵ月vs.26.9ヵ月(HR:0.56、95%CI:0.44~0.71、p<0.00001)とT-DXd+P群がTHP群に対して圧倒的に良好な結果となった。主治医判定のPFSではTHP群のPFSが若干悪く(20.7ヵ月、95%CI:17.3~23.5)、非盲検化試験であることによるバイアスの存在が疑われるものの、傾向としてはBICRと同様であった。また、奏効率(ORR)は85.1%vs.78.6%で、PRの割合は70%と両群間で差がないものの、CRは15.1%vs.8.5%とT-DXd+P群で良好であった。OSはimmatureなものの、HR:0.84(95%CI:0.59~1.19)とT-DXd+P群でやや良好な傾向がみられた。後治療としてTHP群ではT-DXdやT-DM1などの抗体薬物複合体(ADC)が用いられている割合が多かったが、T-DXd+P群では抗HER2抗体を含むレジメンが多かった。2次治療までのPFSであるPFS2もHR:0.60(95%CI:0.45~0.79、p=0.00038)と、T-DXd+Pで良好であった。Grade 3以上の毒性の頻度は両群間で差はなかったが、 ILDの発現頻度は12.1%vs.1.0%とT-DXd+P群で多いものの大多数はGrade 2までであり、大きな安全性の懸念はないと考えられた。

実臨床で使う中で、THPは非常に有効な治療であることは臨床医全員が実感していることだと思う。DB-09試験の結果から、T-DXd+P療法はHER2陽性初回治療の新たな選択肢となる可能性が示された。一方で、いくつかの懸念点が残る。DB-09試験ではペルツズマブを併用しないT-DXd群が設定されていたが、その結果はまだ発表されていない。ペルツズマブを併用しないことで、有害事象が軽減する可能性がある。また、T-DXd±P群では毒性によるT-DXd中止後に、抗HER2抗体による維持療法が許容されていたが、実際に維持療法が行われた症例はわずか8.7%であった。一方で、THP群の約70%は毒性もしくは別の理由(タキサンは通常6~10コースの投与後に中止する)でタキサンが中止されている。THP群でタキサン中止後はHP(ほとんど有害事象が気にならない)による維持療法を実施するが、現在は皮下注製剤があり投与時間も大幅に短縮されている。したがって、T-DXd+Pの有効性は圧倒的であるものの、有害事象が継続し、さらに時間毒性という点ではTHPに軍配が上がると言わざるを得ない。有効な治療でありPFSが非常に長いからこそ、いかに患者負担を減らすことができるかが今後の課題となる。

PD-L1陽性進行トリプルネガティブ乳がん(TNBC)は、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)併用化学療法により予後が改善したが(Cortes J, et al. N Engl J Med. 2022;387:217-226.、Schmid P, N Engl J Med.2018;379:2108-2121.)、それでも十分ではない。また、TNBCに対してはサシツズマブ・ゴビテカン(SG)(Bardia A, et al. N Engl J Med.2021;384:1529-1541.)や、HER2低発現に対するT-DXd(Modi S, et al. N Engl J Med.2022;387:9-20.)など、ADCの導入により予後の改善が期待される。では、PD-L1陽性進行TNBCに対してADCとICIの併用は有用なのであろうか。

ASCENT-04試験は、未治療のPD-L1陽性進行TNBCに対して、SG+ペムブロリズマブ(P)併用の有効性を検証した非盲検ランダム化第III相試験である。比較対照は化学療法+Pで、主要評価項目であるBICR評価によるPFSは、SG+P群で11.2ヵ月 vs.7.8ヵ月(HR:0.65、95%CI:0.51~0.84、p<0.001)と、SG+P群で有意に良好であった。主治医評価PFSも同様であった。OSはHR:0.89(95%CI:0.62~1.29)とSG+P群で良さそうな傾向はみられたものの、immatureで統計学的な差は認めなかった。ORRは60%vs.53%とSG+P群でやや良好な傾向がみられ、とくにCRが13%vs.8%とSG+P群で多かった。安全性については、Grade 3以上の下痢(10%vs.2%)がSG+P群で多かった以外に両群間に差はなく、好中球減少症(約65%)や過敏反応(約20%)など予測された毒性がみられたが、許容範囲内であった。本試験の結果をもって、SG+P療法はPD-L1陽性進行TNBCの初回治療における新たな標準療法となった。

最後に日本から発表された試験を紹介する。タキサンによる末梢神経障害(CIPN)は対処の難しい有害事象であり、冷却や圧迫による予防が試みられている(Hanai A, et al. J Natl Cancer Inst. 2018;110:141-148.、Tsuyuki S, et al.Breast. 2019;47:22-27.)。一方、冷却による苦痛で予防を継続できない患者も少なくない。CECILIA試験は、パクリタキセルによるCIPN予防のために四肢冷却装置を用いる際に、13℃と25℃の冷却温度における有効性を検証したランダム化比較試験である。パクリタキセルによる治療を受ける乳がん患者を対象に、13℃による冷却の25℃(最低限の予防効果が期待される冷却温度)に対する優越性を検証するデザインとなっている。主要評価項目はパクリタキセル終了時点でのPNQ(patient neurotoxicity questionnaire)スコアD以上の割合とされた。

結果は、25℃群で29.3%(95%CI:19.4~21.0)、13℃群で33.3%(95%CI:22.8~45.2)、p=0.76と両群間の差は検出されなかった。他の評価項目であるパクリタキセル終了3ヵ月時点でのPNQスコアD以上は25℃で16.2%、13℃で32.0%(p=0.035)と25℃で少ない傾向を認めた。CTCAE、患者報告CTCAEによるGrade 2以上のCIPNは両群間に差がなかった。手足の表面温度は13℃群で低かった。これらから、CIPN予防として手足を冷却する際には25℃で十分な可能性があるが、あくまでも13℃の優越性を検証する試験で、優越性を示せなかったという結果であり、真の至適温度については今後も検討が必要である。

下村 昭彦 ( しもむら あきひこ ) 氏

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究センター病院 がん総合内科/乳腺・腫瘍内科

|企画・制作|ケアネット

2025年5月30日~6月3日(現地時間)に開催の世界最大のがん学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO 2025)。ここで発表された旬な乳がんのトピックを、がん研有明病院の尾崎 由記範氏がレビューします。

尾崎 由記範 ( おざき ゆきのり ) 氏

がん研究会有明病院 乳腺センター 乳腺内科/先端医療開発科