提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

Cox比例ハザード回帰モデルによる交絡因子調整の実際 その2

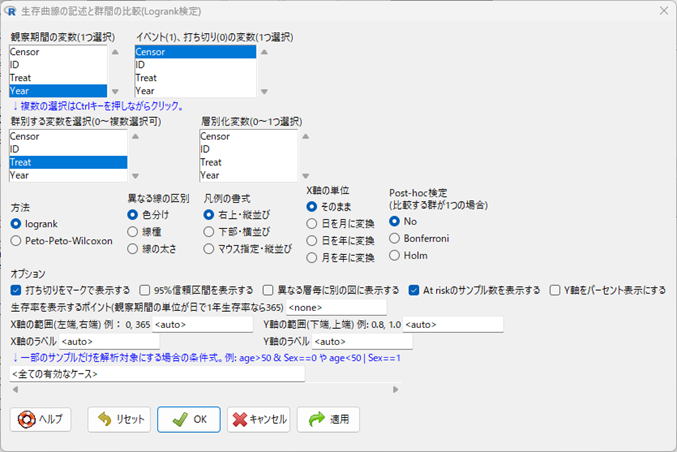

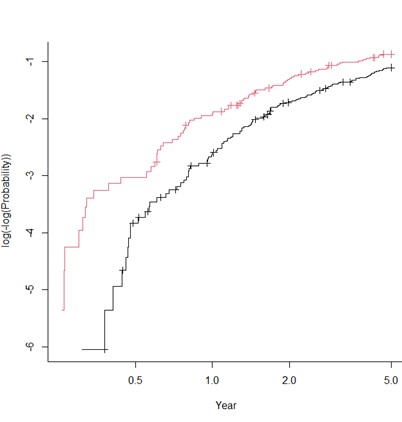

前回はわれわれのResearch Question(RQ)をCox比例ハザード回帰モデルの式に当てはめて考えました。また、Cox比例ハザード回帰モデルを適用する前提条件である「比例ハザード性」の検証に必要な二重対数プロットの描画方法を、仮想データ・セットを用いたEZR(Easy R)の操作手順を交えて説明しました(連載第58回参照)。今回は、実際に仮想データ・セットを用いて、EZRを使用したCox比例ハザード回帰モデルによる交絡因子の調整方法について解説します。

まず、以下の手順で仮想データ・セットをEZRに取り込んでください。

「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

次に、メニューバーから以下の順に選択します。

「統計解析」→「生存期間の解析」→「生存期間に対する多変量解析(Cox比例ハザード回帰)」

ポップアップウィンドウが開きますので、モデル名は「Cox比例ハザード回帰_透析導入」などと入力しましょう。

前回までに説明したようにCox比例ハザード回帰モデルによる多変量解析では下記の3種類の変数が必要になります(連載第58回参照)。

- 時間

- イベント発生までの at risk な観察期間(連続変数) → Year

- イベント

- 末期腎不全(透析導入)発生の有無(イベント発生=1、打ち切り=0) → Censor

- 説明変数

-

多変量解析に含めるすべての要因

検証したい要因:treat(厳格低たんぱく食の遵守の有無)

交絡因子:age(年齢)、sex(性別)、dm(糖尿病の有無)、sbp(血圧)、eGFR(ベースライン eGFR)、Loge_UP(蛋白尿定量_対数変換)、albumin(血清アルブミン値)、hemoglobin(ヘモグロビン値)

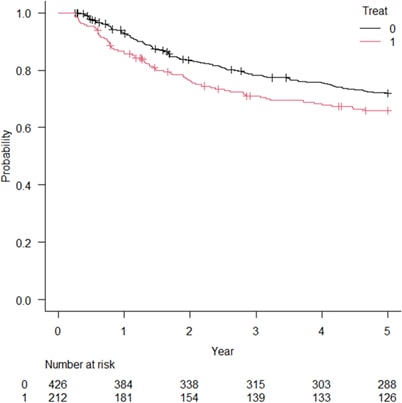

まずは、交絡因子による調整前の単変量解析の結果を確認しましょう。

時間:Year

イベント:Censor

説明変数:treat

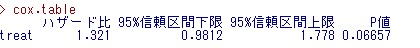

のみを選択し、「OK」をクリックします。すると、単変量解析の結果が下図のように示されます。

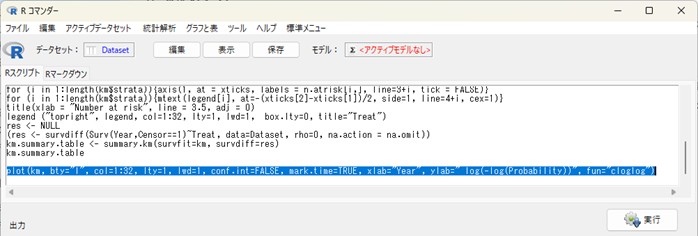

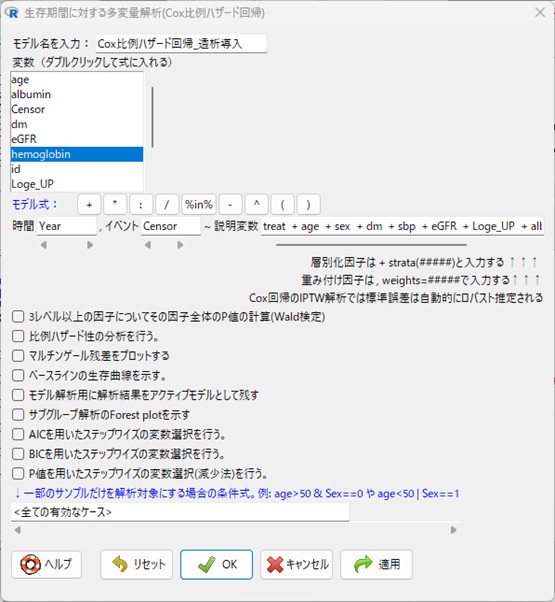

次に多変量解析を行います。前回示したCox比例ハザード回帰モデルの数式に示したように、すべての説明変数を+でつないで選択します(下図)。

説明変数:treat+age+sex+dm+sbp+eGFR+Loge_UP+albumin+hemoglobin

それでは「OK」をクリックしましょう。EZRのRコマンダー出力ウィンドウに表示された解析結果のうち、主要なものを以下に解説します。

検証したい要因であるtreat(厳格低たんぱく食の遵守の有無)のみを説明変数としたモデルでは、ハザード比(hazard ratio:HR)の点推定値は1.321であり、treat群は透析導入のリスクが高いことを示していますが、95%信頼区間(95% confidence interval:95%CI)は1をまたいでおり統計学的有意差はありません。

多変量解析の結果は出力ウィンドウの最後に表示されています。

単変量解析ではtreat群は透析導入のリスクを上げる傾向でしたが、多変量解析で交絡因子をCox比例ハザード回帰モデルに投入した結果、調整後のHRの点推定値は0.8239となり、リスクがむしろ下がる方向に変化しました。しかし、95%CI(0.5960~1.1390)は1をまたいでいるため、統計学的に有意差はありませんでした(p=2.412e-01=0.2413)(連載第51回参照)。

講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和医科大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和医科大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学(現昭和医科大学)医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)