|企画・制作|ケアネット

2025年5月30日~6月3日(現地時間)に開催の世界最大のがん学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO 2025)。ここで発表された旬な乳がんのトピックを、がん研有明病院の尾崎 由記範氏がレビューします。

レポーター紹介

尾崎 由記範 ( おざき ゆきのり ) 氏

がん研究会有明病院 乳腺センター 乳腺内科/先端医療開発科

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

|企画・制作|ケアネット

2025年5月30日~6月3日(現地時間)に開催の世界最大のがん学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO 2025)。ここで発表された旬な乳がんのトピックを、がん研有明病院の尾崎 由記範氏がレビューします。

尾崎 由記範 ( おざき ゆきのり ) 氏

がん研究会有明病院 乳腺センター 乳腺内科/先端医療開発科

提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

重回帰分析の前提条件・留意点の検証と結果の記述

前回は、重回帰分析におけるEZR(Eazy R)の操作手順と解析結果の解釈について仮想データ・セットを用いて説明しました。今回は、EZRを用いた重回帰分析の前提条件および留意点の検証方法を解説し、解析結果のまとめを示します。

重回帰分析モデルの前提条件と留意点

重回帰分析モデルには下記のようないくつかの前提条件(連載第52回参照)や留意点があります。

前提条件

・線形性:目的変数と説明変数に線形性(直線的な関係)があること。

⇒残差-予測値プロットで確認します。

・残差の正規性:残差(予測値と実測値の差)が正規分布に従うこと。

⇒Q-Qプロットで確認します。

留意点

・多重共線性:説明変数同士が強く相関していること。多重共線性があると、回帰係数の推定が不安定になる。

⇒VIF(Variance Inflation Factor)の値で確認します。

それでは、実際にEZRの下記の操作手順でこれらの前提条件や留意点を検証してみましょう(連載第53回参照)。

仮想データ・セットの取り込み

※ダウンロードできない場合は、右クリックして「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。

・「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

重回帰分析の実行

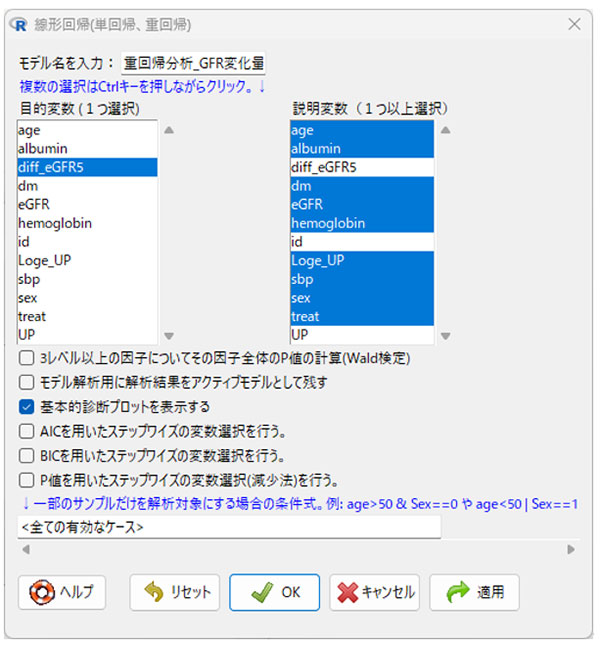

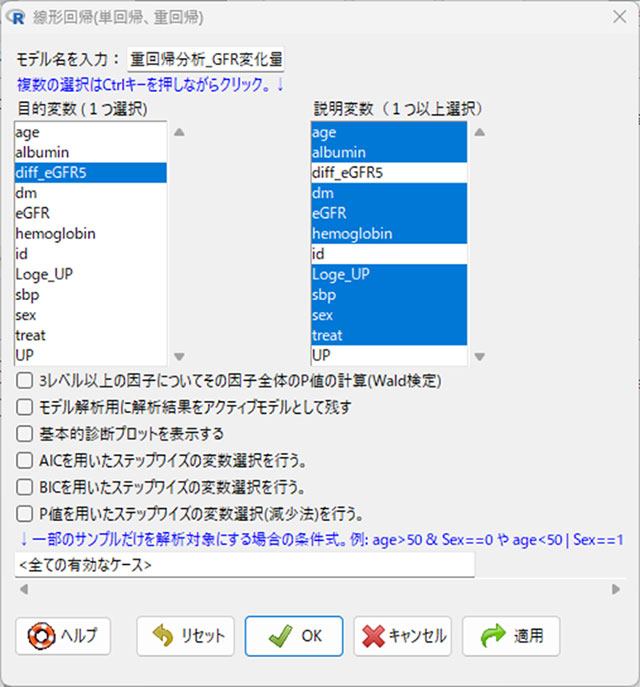

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「線形回帰(単回帰、重回帰)」の順でメニューバーを選択。

・ポップアップウィンドウにて、下図のように目的変数および説明変数を指定し、モデル名(例:「重回帰分析_GFR変化量」)を入力。

・オプションで「基本的診断プロットを表示する」にチェックを入れ、「OK」をクリック。

基本的診断プロットによる前提条件の確認

「基本的診断プロットを表示する」をチェックすると、4つのプロット(グラフ)が表示されます。ここでは、下記の2つのプロットの出力結果を解説します。

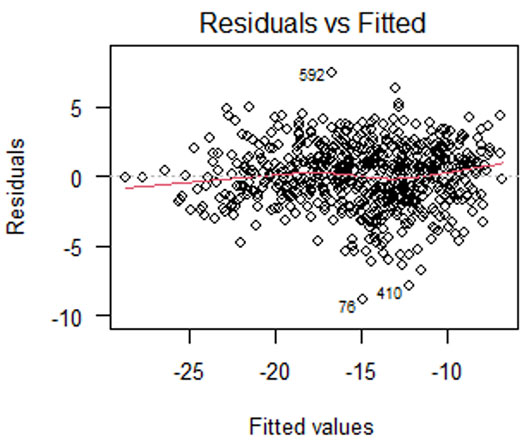

・残差-予測値プロット(Residuals vs.Fitted)

y軸が残差(実測値-予測値)、x軸が重回帰分析モデルの予測値。残差が0を中心に特定のパターンを持たず、おおむねランダムに分布し、赤い平滑曲線が水平に近ければ、線形性が保たれていると考えられます。

・Q-Qプロット(Q-Q Residuals)

残差が正規分布に従っていれば、プロット上の点は y=x の直線上にほぼ沿って並びます。

重回帰分析結果で重回帰分析モデルの前提条件を確認

EZRの出力ウィンドウには各説明変数のVIFが表示されます(下図)。

・VIF

いずれの説明変数のVIFも5未満(多重共線性がほとんどない)であることが確認できます。

以上の検証から、この重回帰分析モデルの前提条件(線形性と残差の正規性)は満たしており、多重共線性の問題もほとんどないと考えられました。

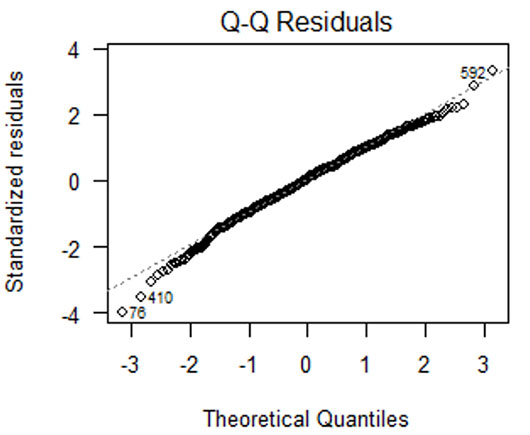

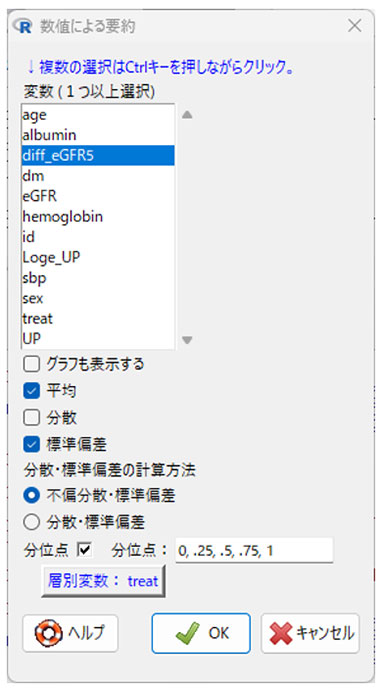

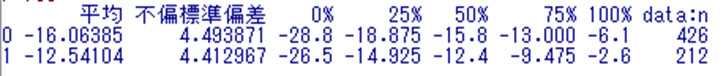

ここであらためて、GFR変化量(diff_eGFR5)を厳格低たんぱく食の遵守の有無(treat)で層別し、要約してみましょう(下図参照)。

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「連続変数の要約」の順でメニューバーを選択。

・開いたポップアップウィンドウの変数(1つ以上選択)は「diff_eGFR5」を指定。

・さらに、層別変数のボタンをクリックし、ポップアップウィンドウの層別変数(1つ選択)で「treat」を指定。

・「OK」をクリックすると、EZRの出力ウィンドウに下に示した解析結果が表示されます。

それでは、前回の重回帰分析結果の解釈も併せて、解析結果の記述を下記のようにまとめてみました。

・GFR変化量の推定平均値(SD)は、厳格低たんぱく食遵守群と非遵守群で、それぞれ-12.5(4.41)、-16.1(4.49)mL/分/1.73m2であった。

・重回帰分析結果から、GFR変化量には遵守群と非遵守群間で2.03(95%CI:1.61〜2.45)mL/分/1.73m2の差が認められた(連載第53回参照)。

※SD:Standard deviation(標準偏差)、95%CI:95% confidence interval(95%信頼区間)

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和医科大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和医科大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学(現昭和医科大学)医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

[レポーター紹介]

矢崎 秀(やざき しゅう)

2012年 3月 日本大学医学部 卒業

2012年 4月 聖路加国際病院 初期研修医

2014年 4月 聖路加国際病院 内科専門研修医

2015年 4月 聖路加国際病院 内科チーフレジデント

2016年 4月 聖路加国際病院 腫瘍内科フェロー

2019年 4月 国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科・先端医療科 がん専門修練医

2021年 4月 国立がん研究センター中央病院 国際開発部門・腫瘍内科 研究員

2023年 6月 Memorial Sloan Kettering Cancer Center,

Department of Radiation Oncology, Research Fellow

こちらでは3月初旬にサマータイムに切り替わり、長い冬が明けました。ニューヨークでは桜も満開を迎え、春の到来を感じています。日本でも、いよいよ新年度の始まりですね。

このコラムも最終回になりますが、最後に留学後のキャリアについて考えてみたいと思います。

留学後のキャリア、どうやって選択していくか

留学後のキャリアは、大きく分けて「日本に戻るか海外に残るか」「アカデミアに残るかインダストリーに進むか」という軸で語られることが多いように思います。日本に帰国してアカデミアに就職する方が多い印象ですが、製薬企業などインダストリーに進む方も一定数います。また、帰国せず海外で就職活動を行う方もいます。

海外での就職はアカデミア・インダストリーを問わず、ポスドク採用よりもさらにハードルが高いのが現実ですが、現地にいるからこそ挑戦できるチャンスでもあります。とくにアメリカでの就職を目指す場合は、永住権がないと不利になることもあるため、早めの準備が必要となるそうです。

自身のキャリアを振り返ると、初期研修、専門研修、博士課程と、あまり悩むことなく一気に駆け抜けてきました。ポスドク採用のインタビューでも留学後のキャリアについて聞かれるため、漠然とした目標を描いていましたが、留学生活も2年近くが経過し、いよいよ本格的に考える時期にさしかかっています。これまでは(ほぼ)自分のことだけを考えてキャリアを選択してきましたが、年齢を重ね、子供も成長し、家族との時間もより大切にしたい、という思いが強くなってきました。

さらに、留学期間が長くなるほど、日本で医師研究者としての生活に戻れるかという不安も大きくなります。研究成果を患者さんに直接還元できるアカデミアに魅力を感じる一方、現在は研究に専念しているからこそ、日々の臨床業務や夜間休日の当番をこなしながら研究を継続することの難しさも実感しています。「自分のコアバリューは何か」「残りの人生をかけて何を成し遂げたいのか」といった問いに改めて向き合い、後悔のないキャリアを歩んでいきたいと思います。

留学を考えている先生方へのメッセージ

海外留学は間違いなく人生を豊かにしてくれます。もちろん、日本にいても素晴らしい研究を行うことはできますし、キャリアの連続性も保てます。今は円安、インフレなど経済的負担も大きく、日本の常識が通じないことも多くありますが、新しい土地で世界中から集まった仲間と共に研究に打ち込む経験は非常に刺激的です。また、家族や友人との海外での思い出は何ものにも代えがたく、日本の良さを再認識する機会にもなります。もし今、迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ挑戦してみてください。

バックナンバー

提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

重回帰分析の実際

前回は重回帰分析の考え方を説明しました。今回は実際に仮想データ・セットを用いて、EZR(Eazy R)を使用した重回帰分析の操作手順と結果の解釈について解説します。

仮想データ・セットの取り込み

※ダウンロードできない場合は、右クリックして「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。

まずは以下の手順で仮想データ・セットをEZRに取り込みましょう。

・「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

重回帰分析の実行

次に

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「線形回帰(単回帰、重回帰)」

の順にメニューバーを選択すると、ポップアップウィンドウが開きます(下図)。

・モデル名:「重回帰分析_GFR変化量」などと入力します。

・目的変数(1つ選択):「diff_eGFR5」を選択します。

※「diff_eGFR5」は、われわれのResearch Question(RQ)のセカンダリアウトカム(O)に設定されている、ベースラインから5年後の糸球体濾過量(GFR)変化量(低下速度)(連載第49回参照)。

・説明変数(1つ以上選択):以下の複数の変数を選択します(連載第46回、第48回、第49回、第52回参照)。

※複数の変数を選択するには、キーボードの「Ctrl」キーを押しながらクリックします。

・検証したい要因(E):treat(厳格低たんぱく食の遵守の有無)

・交絡因子:age (年齢)、sex(性別)、dm(糖尿病の有無)、sbp(血圧)、eGFR(ベースラインeGFR)、Loge_UP(蛋白尿定量_対数変換)、albumin(血清アルブミン値)、hemoglobin(ヘモグロビン値)

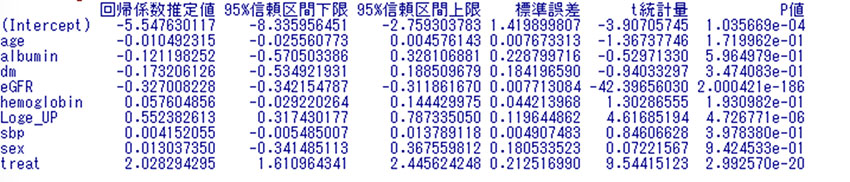

重回帰分析結果の確認

「OK」をクリックすると、EZRの出力ウィンドウに下に示したコードが表示されます。

・lm(diff_eGFR5~age+albumin+dm+eGFR+hemoglobin+Loge_UP+sbp+sex+treat, da-ta=Dataset)

このコードの意味は下記のとおりです(連載第52回参照)。

・lm:線形回帰モデル(Linear Model)関数を用いて重回帰分析を実行。

・diff_eGFR5~age+albumin+dm+eGFR+hemoglobin+Loge_UP+sbp+sex+treat:

・左辺の目的変数(diff_eGFR5)を右辺の説明変数(複数の交絡因子+E)で予測する重回帰モデルの「式」を指定。

・data=Dataset:解析に使用するデータ・セット名(Dataset)。

重回帰分析の主要な結果である、回帰係数とその統計量は下図のように表示されます。

ここでは、検証したい要因(E)であるtreat(厳格低たんぱく食の遵守の有無)の解析結果に注目します。

・回帰係数推定値:2.03(以下、数値はすべて有効数字3桁で丸めています)。

・95%信頼区間(95% confidence interval:95%CI):1.61~2.45

・P値:2.99e-20=2.99×10-20(連載第51回参照)

※p値は通常、小数点以下3桁までの記載が推奨されます。非常に小さな値の場合、「p<0.001」と上限を示す形で表記するのが一般的です(連載第51回参照)。

重回帰分析結果の解釈

この結果の解釈は以下の通りです。

・厳格低たんぱく食遵守群(treat=1)は非遵守群(treat=0)と比較して、「diff_eGFR5」が統計学的有意(p<0.001)に2.03mL/分/1.73m2高い。

したがって、

・厳格な低たんぱく食の遵守は、種々の交絡因子を調整したうえでもGFR低下速度を抑制する可能性を示唆する。

という解釈になります。

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和医科大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和医科大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

重回帰分析の考え方

前回解説したのは、線形回帰のうち、1つの目的変数に対して1つの説明変数を用いる「単回帰」分析でした。今回からは、複数の説明変数を扱うことができる「重回帰分析」について説明します。

重回帰式は、ある目的変数が複数の説明変数によってどのように影響されているかを数式で示したものです。重回帰式は下記のような数式で示され、目的変数yが切片aと複数の説明変数xiのそれぞれの回帰係数biの項の総和と残差eで表されます(連載第51回参照)。

・y=a+b1x1+b2x2+…+bixi+e

「重回帰分析」の目的変数は連続変数に限定されますが(連載第49回参照)、説明変数は連続変数以外のカテゴリ変数、たとえば2値変数も適用可能です。

ここで、残差eについて簡単に説明します。上記の重回帰式をeを左辺にして変形すると、以下のようになります。

・e=y-(a+b1x1+b2x2+…+bixi)

残差eとは上記の式のとおり、実際に観察された目的変数yと重回帰モデルで予測された値(a+b1x1+b2x2+…+bixi)の差分として定義されます。残差が小さいほど重回帰モデルのデータへの適合度が高いことを示しています。また、「残差の正規性(残差が正規分布していること)」が「重回帰分析」の前提条件になります。

それでは、われわれのResearch Question(RQ)を重回帰式に当てはめて考えてみましょう(連載第49回参照)。

ここでは、「低たんぱく食の遵守」が、連続変数である糸球体濾過量(GFR)の低下速度に影響を与えているかどうかを検証します。検証したい要因(E)である「低たんぱく食の遵守」と、アウトカム(O)である「GFR低下速度」の関連を歪める可能性のある交絡因子として、以下の要因を挙げ、重回帰分析による調整を試みます。

・年齢、性別、糖尿病の有無、血圧、ベースラインeGFR、蛋白尿定量、血清アルブミン値、ヘモグロビン値

Oである「GFR低下速度」を重回帰式によって表すと、下記のようになります。

・「GFR低下速度」=a+b1「低たんぱく食の遵守」+b2「年齢」+b3「性別」+b4「糖尿病の有無」+b5「血圧」+b6「ベースラインeGFR」+b7「蛋白尿定量」+b8「血清アルブミン値」+b9「ヘモグロビン値」+e

すなわち、目的変数yである「GFR低下速度」は、切片aと主たる要因である「低たんぱく食の遵守」と以下の交絡因子(「年齢」、「性別」、「糖尿病の有無」、「血圧」、「ベースラインeGFR」、「蛋白尿定量」、「血清アルブミン値」、「ヘモグロビン値」)とそれぞれの回帰係数の項と残差eの総和で表されます。

ここで必要な仮定が「重回帰分析」における線形性の前提です。重回帰モデルでは、上述の式で表したように説明変数と目的変数の間に直線的な関係があると仮定します。つまり、説明変数が 1 単位変化すると、目的変数が常に一定の割合で増減するということです。この線形性の前提は、前述の「残差の正規性」を確認することで検証できます。

「重回帰分析」を用いた多変量解析結果の解釈について、われわれの RQ を適用した重回帰式を用いて具体的に説明します。O である「GFR低下速度」が、検証したい E である「低たんぱく食の遵守」のあり・なしでどの程度違うのかを考えてみます。

「低たんぱく食の遵守」あり、の場合は下記の式で示したとおり、その回帰係数b1の項は残ります。

・「GFR低下速度」=a+b1「低たんぱく食の遵守の程度(あり=1)」+b2「年齢」+b3「性別」+b4「糖尿病の有無」+b5「血圧」+b6「ベースラインeGFR」+b7「蛋白尿定量」+b8「血清アルブミン値」+b9「ヘモグロビン値」+e

一方、「低たんぱく食の遵守」なし、の場合は下記の式で示したように、その回帰係数b1はゼロとの積になるため、項は消えます。

・「GFR低下速度」=a+b1「低たんぱく食の遵守の程度(なし=0)」+b2「年齢」+b3「性別」+b4「糖尿病の有無」+b5「血圧」+b6「ベースラインeGFR」+b7「蛋白尿定量」+b8「血清アルブミン値」+b9「ヘモグロビン値」+e

多変量解析を行うことにより、その他の交絡因子の影響はすべて一定に保ったうえで(他の説明変数の影響を除外して)分析ができます。したがって、他の交絡因子を調整したうえでの、「低たんぱく食の遵守」あり(なし、と比較して1単位増加)の場合の、「GFR低下速度」に与える影響は、回帰係数b1で表されるのです。

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

直線回帰

一方の連続変数x(説明変数)が大きくなると、他方の連続変数y(目的変数)が直線的に増加する、もしくは減少するような関係を直線回帰(linear regression)といいます。すなわち、説明変数xと目的変数yの関係がy=a+bx の式で表されます。これは中学校の数学で勉強する1次方程式です。bは回帰直線の傾き(回帰係数)で、xの値が1増加すると、yがどの程度増加するかを表しています。aは切片でxが0の時のyの値であり、回帰直線がy軸と交差する点のyの値に相当します。この式を用いてデータに最もよく合う1次方程式を求める、言い換えると、最も適当なa、bの値を決める、ということを考えます。

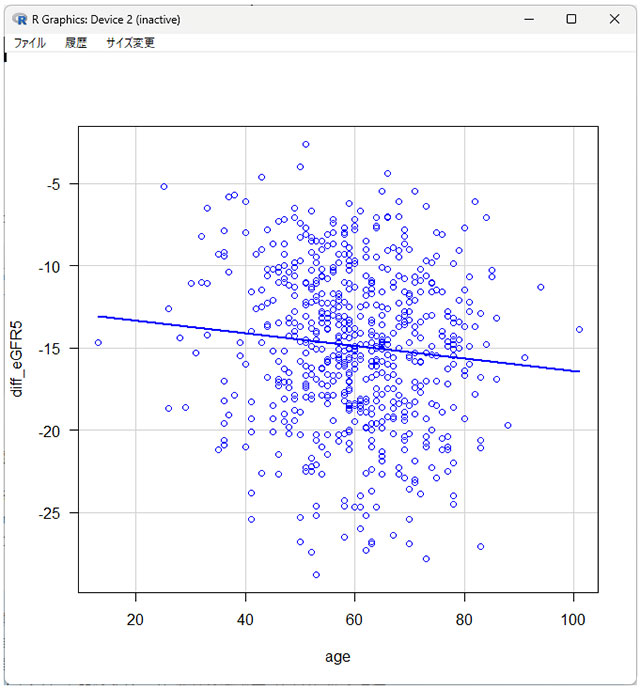

前回、「2つの連続変数間の直線的な関係」を表す散布図を描き、最小二乗法を用いた回帰直線を描く手順を示しました(連載第50回参照)。今回は、前回描いた回帰直線の切片aと回帰係数bの求め方と結果の解釈について解説します。

まず、以下の手順で仮想データ・セットをEZR(Eazy R)に取り込みます。

※ダウンロードできない場合は、右クリックして「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。

・「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

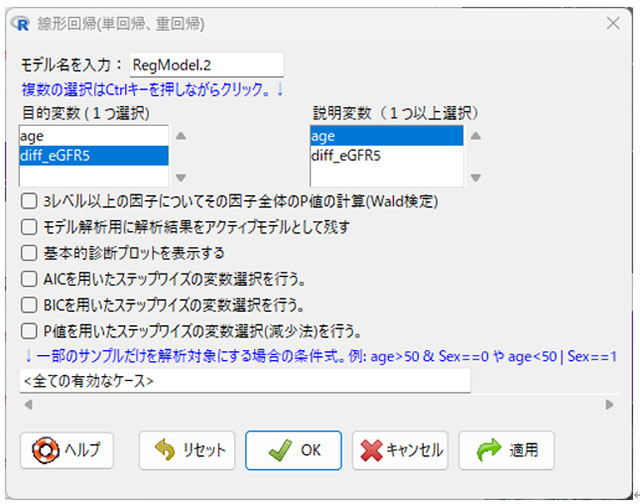

次に

・「統計解析」→「連続変数の解析」→「線形回帰(単回帰、重回帰)」

を選択、ポップアップウィンドウ(下図)のとおり、目的変数は「diff_eGFR5」を、説明変数は「age」を指定します。

※「diff_eGFR5」は、われわれのResearch Question(RQ)のセカンダリO(アウトカム)に設定されている、ベースラインから5年後の糸球体濾過量(GFR)変化量

「OK」をクリックすると。EZRの出力ウィンドウに下図の結果が表示されます。

“Intercept”は切片であり、y=a+bxにおける“a”の値です。“Intercept”の推定値は-12.6(以下、可読性を高めるために数値はすべて有効数字3桁で丸めます)とありますが、これは説明変数xが0の場合の目的変数yの推定値です。

説明変数「age」の目的変数「diff_eGFR5」に対する回帰係数推定値は-0.038と表されています。これは説明変数「age」が1単位(1歳)増加した時の目的変数「diff_eGFR5」の変化量を示しており、回帰係数が負の値であるので、説明変数と目的変数は負の相関関係にあることを意味します。

95%信頼区間(95%confidence interval:95%CI)の上限〜下限は-0.007〜-0.069で0をまたいでいません。またp値は1.57e-02と表記されています。この表記法は科学的記数法と呼ばれるもので、”e-02″は10の-2乗(0.01)を表しており、1.57×0.01=0.0157となり有意水準0.05を下回っています。ここのp値は回帰係数が0であるという帰無仮説が棄却される確率です(連載第44回参照)。p値が0.05未満であるので、説明変数「age」は目的変数「diff_eGFR5」に対して統計学的に有意な影響を与えていると判断されます。

結果の解釈をまとめると下記のようになります。

・切片:-12.6⇒年齢が0の場合のベースラインから5年後の糸球体濾過量(GFR)変化量「diff_eGFR5」の推定値です。

・回帰係数:-0.038⇒年齢が1歳増加すると、「diff_eGFR5」は-0.038減少すると推定されます(p<0.05)。

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

[レポーター紹介]

矢崎 秀(やざき しゅう)

2012年 3月 日本大学医学部 卒業

2012年 4月 聖路加国際病院 初期研修医

2014年 4月 聖路加国際病院 内科専門研修医

2015年 4月 聖路加国際病院 内科チーフレジデント

2016年 4月 聖路加国際病院 腫瘍内科フェロー

2019年 4月 国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科・先端医療科 がん専門修練医

2021年 4月 国立がん研究センター中央病院 国際開発部門・腫瘍内科 研究員

2023年 6月 Memorial Sloan Kettering Cancer Center,

Department of Radiation Oncology, Research Fellow

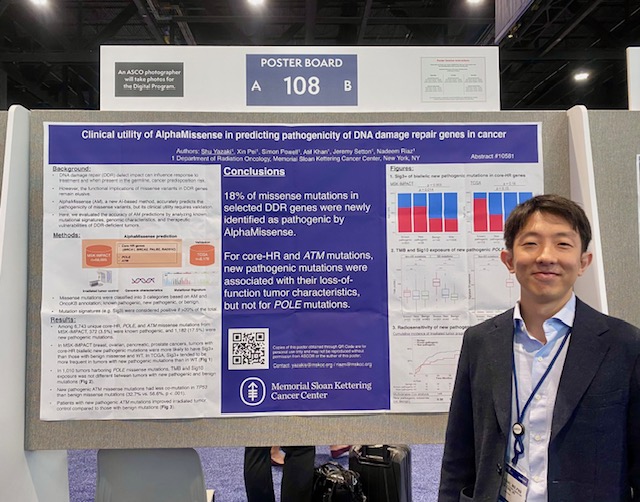

Memorial Sloan Kettering Cancer Center(MSKCC)の研究環境

海外研究留学の目的の1つとして、有名誌に掲載されるような論文を発表することが挙げられます。私が所属するMSKCCからも日々多くの論文が有名誌に公表されています。では、MSKCCの研究環境の強みはどのような点にあるのでしょうか?

世界中から集まる優秀な研究者(ポスドク)の能力、質が高く豊富な臨床検体、潤沢な研究費、最先端の技術といったさまざまな要因が考えられますが、MSKCCには施設としての強みが2つあると感じています。

まずは、臨床ゲノム情報が統合されたデータベースの存在です。MSKCC開発のがん遺伝子パネル検査であるMSK-IMPACTのシークエンスデータと臨床病理情報が統合されており、これらは仮説の設定や得られた結果のバリデーションに力を発揮します。最近では、カルテ記載や病理、放射線レポートといった非構造化テキストから情報を自動抽出することで、より詳細なデータを効率的に活用できるようになっています。

次に、コアファシリティ部門の充実です。フローサイトメトリーや次世代シークエンスを行うコア部門に加え、シングルセル解析や空間トランスクリプトーム解析を行う部門まであります。これらの解析は専用サイトからオーダーが可能で、専門家が確立したプロトコールで高品質の実験や解析を実施してくれます。コア部門に依頼することで、人的資源や時間の節約となり、効率的にさまざまな解析を行うことができます。

最近のポスドク事情

次に、ポスドクの研究生活についてお話したいと思います。私自身、こちらでは臨床業務がないため肉体的な負担は軽減されました。職場ではオンオフがはっきりしており、業務時間は研究に集中し、それ以外の時間は自分の趣味や家族との時間を楽しむことができます。

しかし、金銭面では厳しい状況があります。コロナ禍以降、米国ではインフレが進行し物価が高騰しています。とくにニューヨークは家賃を含めた生活費が全米でもトップクラスに高く、NIH基準のサラリーでの生活は厳しいものがあります(とくに家族連れの場合はなおさらです)。

2023年12月には、近隣のマウントサイナイ医科大学のポスドクが給与や福利厚生の見直しを求めてストライキを行いました。この動きはMSKCCを含む近隣の研究施設にも波及し、ポスドクの待遇改善に向けた取り組みが進められています。

それでも、海外のトップ施設で世界中の研究者と切磋琢磨しながら研究生活を送ることは非常に貴重な経験です。この環境で得られるスキルや経験は、今後のキャリアを発展させるうえで大きな糧となると信じ日々努力しています。幸いニューヨークには多くの日本人研究者や駐在員の方々がおり、皆で助け合い、励まし合いながら、楽しく生活しています。また、ニューヨークはスポーツやアートなどのエンタメも充実しており、市民は無料で楽しめるものも多く、研究以外の時間も充実しています。

バックナンバー

[ レポーター紹介 ]

山下 奈真(やました なみ)氏

公益財団法人がん研究会 有明病院 乳腺センター

San Antonio Breast Cancer Symposium 2024が12月10〜13日の間、ハイブリッド開催されました。100ヵ国を超える国々から計1万1,000人以上の参加者があり、乳がん治療の最適化、予防・早期発見、薬剤開発、トランスレーショナルリサーチ、バイオロジー等多岐にわたる視点から多くの発表が行われました。今年は、今後の診療に影響を与える興味深い結果も多く報告されました。話題となったいくつかの演題をピックアップして今後の展望を考えてみたいと思います。

全身治療

EMBER3試験(ER+/HER2-進行乳がん):NEJM掲載1)

アロマターゼ阻害薬単剤またはCDK4/6阻害薬との併用による治療中もしくは治療後に病勢進行が認められたER+/HER2-進行乳がん患者において、経口SERDであるimlunestrant単剤治療およびアベマシクリブとの併用治療の有用性を検討したランダム化比較第III相試験です。

対象患者874例が、imlunestrant群、標準内分泌療法群(エキセメスタンまたはフルベストラント)、imlunestrant+アベマシクリブ群に、1対1対1の割合で無作為化されました。前治療として1/3が術後治療のみの治療歴、2/3が進行乳がんに対して1ライン治療後、55.5%に内臓転移があり、59.8%がCDK4/6阻害薬による治療歴を有していました。ESR1変異陽性患者は32~42%、PI3K経路変異は約40%にみられました。

主要評価項目は、治験医師評価による無増悪生存期間(PFS)で、ESR1変異陽性患者および全集団においてimlunestrant群と標準内分泌療法群を比較し、また全集団においてimlunestrant+アベマシクリブ群とimlunestrant群の比較が行われました。

本試験の結果、ESR1変異陽性患者256例において、PFS中央値はimlunestrant群5.5ヵ月vs. 標準内分泌療法群3.8ヵ月、ハザード比(HR):0.62(95%信頼区間[CI]:0.46~0.82、p<0.001)とimlunestrant群で38%のPFS改善がみられました。全集団(Imlunestrant群と標準内分泌療法群の計661例)では、PFS中央値はimlunestrant群5.6ヵ月vs.標準内分泌療法群5.5ヵ月、HR:0.87(95%CI:0.72~1.04、p=0.12)と統計学的有意差を認めませんでした。imlunestrant+アベマシクリブ群とimlunestrant群の計426例におけるPFS中央値は、それぞれ9.4ヵ月vs.5.5ヵ月、HR:0.57(95%CI:0.44~0.73、p<0.001)とimlunestrant+アベマシクリブ群で43%のPFS改善を認めました。PFSのサブグループ解析の結果は、ESR1変異有無、PI3K経路変異有無、CDK4/6阻害薬による治療歴の有無にかかわらずimlunestrant+アベマシクリブ群で良好でした。

同じSERDでもフルベストラント(筋注)とimlunestrant(経口)でなぜ効果が違うのでしょうか? ESR1変異細胞株を用いたin vitroの実験ではフルベストラントとimlunestrantの効果は変わらないことが知られています2)。この違いは投与経路によるbioavailabilityの差によるものと考えられており、臨床上効果の差はEMERALD試験、SERENA-2試験、aceIERA試験、ELAINE 1試験でも同様の傾向がみられます。

本試験では2次治療でのimlunestrant±アベマシクリブの有効性を示したものですが、全生存期間(OS)の結果がimmatureであること、imlunestrant+アベマシクリブ群の40%がCDK4/6阻害薬の初回投与であること等を考慮すると慎重な解釈が必要です。経口SERDへのスイッチのタイミング、CDK4/6阻害薬・PI3K経路阻害薬のシークエンス、ESR1/PIK3CA dual mutation carrierの治療戦略構築は今後の課題といえるでしょう。

PATINA試験(HR+/HER2+転移乳がん)

抗HER2療法(トラスツズマブ±ペルツズマブ)+タキサンによる導入療法後に病勢進行がみられないHR+/HER2+転移乳がん患者における維持療法として抗HER2療法+内分泌療法へのパルボシクリブ追加の有用性を検討したランダム化比較第III相試験です。

本試験は、サイクリンD1-CDK4の活性化が抗HER2療法の耐性に関与しており、CDK4/6阻害薬と抗HER2療法の相乗効果が前臨床モデルで認められた3)という背景をもとにデザインされています。

6~8サイクルの抗HER2療法(トラスツズマブ±ペルツズマブ)+タキサン導入療法後に病勢進行がなかった対象患者518例が、トラスツズマブ±ペルツズマブ+内分泌療法+パルボシクリブ(パルボシクリブ追加群)とトラスツズマブ±ペルツズマブ+内分泌療法(抗HER2療法+内分泌療法群)に1対1に無作為化されました。患者特性として97%がペルツズマブを投与され、71%が周術期治療で抗HER2療法の治療歴を有し、導入療法の全奏効率(ORR)は69%でした。主要評価項目は治験医師評価によるPFSでした。

本試験の結果、PFS中央値は、パルボシクリブ追加群44.3ヵ月vs.抗HER2療法+内分泌療法群29.1ヵ月(HR:0.74、95%CI:0.58~0.94、p=0.0074)で、パルボシクリブ追加群における有意なPFS改善がみられました。PFSのサブグループ解析では、ペルツズマブ投与や周術期治療としての抗HER2療法歴の有無、導入療法への反応や内分泌療法の種類によらず、パルボシクリブ追加群で良好でした。本試験に日本は参加していませんが、導入療法後のPFSが15.2ヵ月延長した点において、世界的にはpractice changingである結果です。

本試験で注目されたのは、まずコントロール群である抗HER2療法+内分泌療法群のPFS中央値が29.1ヵ月とCLEOPATRA試験に比べ、非常に良好である点です(CLEOPATRA試験のPFS中央値18.7ヵ月)。本試験のデザインの特徴として導入療法後に病勢進行がない患者を組み入れ対象としており、この時点で早期PD症例(CLEOPATRA試験では20~25%が早期PD)が除外され、比較的予後良好症例に絞られています。また維持療法中の内分泌療法がCLEOPATRA試験では許容されておらず、本試験は対象をHR+/HER2+に絞り、内分泌療法が全例に行われた点も良好なPFSに寄与していると考えられます。またパルボシクリブ追加群ではPFS中央値が44.3ヵ月と大きく延長し、HR+/HER2+転移乳がんにおけるCDK4/6阻害薬追加の有用性が示されましたが、副次評価項目のOSはimmatureですので最終解析が待たれます。今後はHR+/HER2+転移乳がんで導入療法の化学療法を省略できるのか、導入療法がADC製剤となった場合の維持療法、その他の標的治療(PI3K阻害薬、SERDs、PARP阻害薬等)の併用等が議論の焦点となるでしょう。また、どのサブタイプにもいえることですが、治療レスポンスガイド、分子バイオマーカーによる症例選択により、治療の最適化を図るのは非常に重要なポイントとなります。

ZEST試験(早期乳がん)

トリプルネガティブ乳がん(TNBC)または腫瘍組織のBRCA病的バリアント(tBRCAm)を有するHR+/HER2-乳がん患者(StageI~III)を対象に標準治療終了後、血中循環腫瘍DNA(ctDNA)検査を2~3ヵ月ごとに行い、ctDNA陽性かつ画像的再発が検出されていない患者に対するPARP阻害薬ニラパリブの有効性を検討するランダム化比較第III相試験です。初めての血中の微小転移(MRD)を標的とした大規模第III相試験ということで注目を集めましたが、本試験は残念ながら無作為化に必要な十分な症例数が得られず早期終了しました。

早期終了に至った経緯ですが、標準治療終了後、ctDNAサーベイランスに登録された症例1,901例のうち、147例(8%)がctDNA陽性となり、73例(ctDNA陽性症例の50%)が画像的再発を認め組み入れ対象外となりました。最終的にニラパリブ群およびプラセボ群への無作為化に進んだ症例は40例(2%)とごくわずかとなったためです。少数での解析にはなりますが、ctDNA陽性症例の中でTNBCが92%、tBRCAmを有するHR+/HER2-乳がんが8%、Stage IIIが54%でした。TNBCでctDNA陽性となった症例の約60%が標準治療終了後から6ヵ月以内にctDNA陽性となっており、かなり早い段階からMRDが検出されると同時に約半数に画像的再発を認めました。解釈には注意を要しますが、無再発生存期間(RFS)中央値は、ニラパリブ群11.4ヵ月vs.プラセボ群5.4ヵ月(HR:0.66、95%CI:0.32~1.36)でした。

本試験からはMRDに基づいた治療介入の有用性は示されませんでしたが、今後の試験デザインを組むうえで多くのヒントを残した試験といえます。今後は、よりハイリスク症例を組み入れる等の対象の選定、TNBCにおいてはより早期(術前化学療法直後)からのMRD評価、より感度の高いMRD検出法の確立等の課題が挙げられ、MRDを標的とした術後のより個別化された治療戦略構築が望まれます。

局所治療

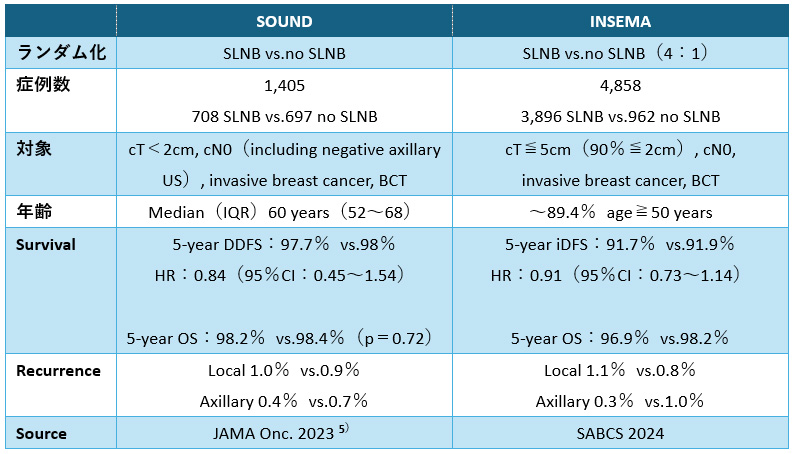

INSEMA試験:NEJM掲載4)

乳房温存療法を受ける予定の浸潤性乳がん患者で、腫瘍径≦5cmのcT1/2、かつ臨床的リンパ節転移陰性(cN0)の患者に対する、腋窩手術省略とセンチネルリンパ節生検の前向きランダム化比較試験(非劣性試験)です。

対象患者5,154例が無作為化を受け、4,858例がper-protocol解析集団となりました。腋窩手術省略群とセンチネルリンパ節生検群に1対4で割り付けられました(腋窩手術省略群962例、センチネルリンパ節生検群3,896例)。主要評価項目は無浸潤疾患生存期間(iDFS)で腋窩手術省略群のセンチネルリンパ節生検群に対する非劣性マージンは、5年iDFS率が85%以上で、浸潤性疾患または死亡のHRの95%CIの上限が1.271未満と規定されました。

患者特性は50歳未満の患者は10.8%と少なく、cT≦2cmの症例が90%、96%がGrade1/2、95%がHR+/HER2-乳がんでした。また、センチネルリンパ節生検群では3.4%に微小転移、11.3%に1~3個の転移、0.2%に4個以上の転移を認めました。

本試験の結果、観察期間中央値73.6ヵ月、per-protocol集団における5年iDFS率は腋窩手術省略群91.9% vs.センチネルリンパ節生検群91.7%、HR:0.91(95%CI:0.73~1.14)であり、腋窩手術省略群のセンチネルリンパ節生検群に対する非劣性が証明されました。主要評価項目のイベント(浸潤性疾患の発症または再発、あるいは死亡)は525例(10.8%)に発生しました。腋窩手術省略群とセンチネルリンパ節生検群の間で、遠隔転移再発率に差はなく(2.7% vs.2.7%)、腋窩再発発生率は腋窩手術省略群で若干高いという結果でした(1.0% vs.0.3%)。副次評価項目の5年OS率は腋窩手術省略群98.2% vs.センチネルリンパ節生検群96.9%、HR:0.69(95%CI:0.46~1.02)と良好な結果でした。安全性については、腋窩手術省略群はセンチネルリンパ節生検群と比較して、リンパ浮腫の発現率が低く、上肢可動域が大きく、上肢や肩の動きに伴う痛みが少ないという結果でした。

表:SOUND試験とINSEMA試験の比較

乳房温存療法におけるcN0症例の腋窩手術省略の可能性を検討したSOUND試験、INSEMA試験の結果から、閉経後(50歳以上)、cT≦2cm、HR+/HER2-、Grade1~2といった限られた対象で腋窩手術省略は検討可能であることが示唆されました。一方、閉経前、TNBC、HER2陽性乳がん、小葉がん、cT2 以上、Grade3については試験に組み入れられた症例数が少なくデータが不十分であること、腋窩のstagingが術後治療選択に関わることを踏まえるとセンチネルリンパ節生検を行うことが妥当であると考えられます。

SUPREMO試験

乳房全切除術を行った「中間リスク」浸潤性乳がん(pT1/2N1M0、pT3N0M0、pT2N0M0かつGrade3±リンパ管侵襲あり)の乳房全切除後放射線照射(PMRT、胸壁照射のみ)の有用性を検討する前向きランダム化比較試験です。

EBCTCGのメタアナリシス(1964~1986)では腋窩リンパ節転移1~3個陽性でPMRTにより領域リンパ節再発率、乳がん死亡率を減少させることが報告されています6)。この解析はアロマターゼ阻害薬、抗HER2療法やタキサンが普及する前の解析であり、現在の周術期薬物療法の各再発率低減への寄与が高まる中、放射線療法の相対的な意義が低下している可能性があります。一方でPMRTを安全に省略できる条件については一定の見解はなく、今回のSUPREMO試験(2006~2013)は現代の周術期薬物療法が行われた浸潤性乳がんにおけるPMRTの有用性を改めて検証した試験となります。

対象患者1,679例が胸壁照射なし群と胸壁照射あり群に、1対1の割合で無作為化されました。患者特性としてpN0が25%、腋窩リンパ節転移1個陽性が40%、腋窩リンパ節転移陽性症例には腋窩郭清(8個以上腋窩リンパ節を摘出)が行われました。

本試験の結果、10年OS、無病生存期間(DFS)、MDFSに関してはPMRT(胸壁照射のみ)の有用性は認めませんでした。胸壁再発に関しては腋窩リンパ節転移1~3個陽性でPMRT(胸壁照射のみ)の有用性がわずかながら示されました(HR:0.30、95%CI:0.11~0.82、p=0.01)。局所再発率に関しては腋窩リンパ節転移1~3個陽性でPMRT(胸壁照射のみ)の有用性がわずかながら示されました(HR:0.51、95%CI:0.27~0.96、p=0.03)。

本試験の結果からpT2N0M0かつGrade3±リンパ管侵襲ありの症例に対するPMRT(胸壁照射のみ)の有用性は10年の観察期間内では証明されませんでした。pT3N0M0症例は11例しか含まれておらずPMRT(胸壁照射のみ)の有用性については不明です。さらに腋窩リンパ節転移1~3個陽性症例でのPMRT(胸壁照射のみ)による絶対的リスク低減効果はわずかであり、多遺伝子解析を含めた腫瘍の生物学的リスク、リンパ節転移個数等を加味し、症例選択のうえPMRTの省略を検討できる可能性があります。また近年、腋窩リンパ節に対する縮小手術のデータが蓄積されてきているため、腋窩手術と放射線治療間でのバランスも検討が必要であり、過不足のない周術期治療戦略を練る必要があります。

最後に

本学会に参加して、多くの演者が“One size does not fits all.”とコメントしていたのが印象的です。早期乳がんに関しては局所療法のde-escalationが進む中、腫瘍のバイオロジー・リスクに応じた全身治療の最適化(de-escalation/escalation)が検討されており、治療選択肢も増えて混沌としてきています。転移・再発乳がんに関しては治療のラインに伴い経時的に変化しうる腫瘍の性質をいかに捉え、病勢をコントロールするかさまざまな薬剤の組み合わせ、シークエンスを含めたエビデンスの構築が必要です。安全に周術期治療、転移・再発治療の最適化を行うためにも、乳がんのバイオロジーの理解、多職種連携により包括的に患者の病態を捉え、治療を行っていく必要性があると考えられます。

【参考文献・参考サイトはこちら】

1)Jhaveri KL, et al. N Engl J Med. 2024 Dec 11. [Epub ahead of print]

2)Bhagwat SV, et al. Cancer Res. 2024 Dec 9. [Epub ahead of print]

3)Goel S, et al. Cancer Cell. 2016;29:255-269.

4)Reimer T, et al. N Engl J Med. 2024 Dec 12. [Epub ahead of print]

5)Gentilini OD, et al. JAMA Oncol. 2023 Nov 01;9:1557-1564.

6)EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group) . Lancet. 2014;383:2127-2135.

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。

[データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど]

提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

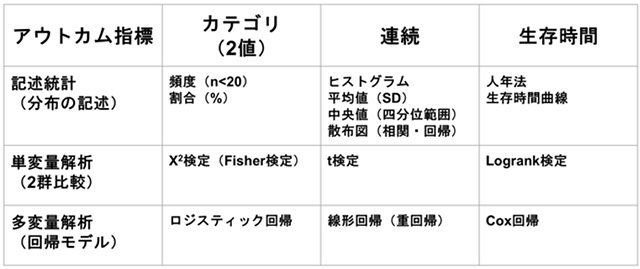

まずは相関と回帰

これまで、統計解析手法はアウトカム指標(目的変数)の型によって異なることを説明してきましたが、その内容を以下のように表にまとめました。

アウトカム指標(目的変数)の型による統計解析手法の分類

記述統計の際、カテゴリ変数はデータ数が20未満の場合は頻度の実数で、データ数が20以上の場合は割合で示します。連続変数の場合は、まずヒストグラムを作成し、そのデータの分布が正規分布に準じるか否かを確認します。正規分布に近似できる場合、平均値と標準偏差(Standard Deviation:SD)で示すか、または中央値(四分位範囲)で示します。正規分布に近似できない場合は、中央値(四分位範囲)で示すことが推奨されています(連載第46回参照)。

生存時間の記述統計については、人年法を用いて生存時間曲線を描きます(連載第40回〜第43回参照)。また、2群の生存時間曲線の比較では、一般的にLogrank検定を使用します。

2群比較ではカテゴリ変数(2値)の場合はΧ2検定(もしくはFisher検定)、連続変数の場合は(正規分布に準じていれば)t検定を用います。もしデータが歪んだ分布である場合、対数変換を行い、正規分布に近似させることを検討します(連載第48回参照)。

今回からは、アウトカム指標が連続変数の場合の多変量解析(回帰モデル)手法のひとつである線形回帰(重回帰)について解説していきます。まずはその前段として、相関と回帰について説明します。

まず、相関とは「2つの連続変数間の直線的な関係」を指します。一方の変数が他方の変数に影響を及ぼしており、一方の値が増加すると他方の値も増加、または減少する関係性です。このような 1対1に対応する2つの連続変数データ を観察する場合、両者の関連性を視覚的に表す最も良い方法は散布図です。

散布図とは、2次元のグラフ上で x軸に一方のデータの値を、y軸に他方のデータの値をとり、それぞれの該当する場所に点をプロットしたグラフです。もし、2つの連続変数間に直線的な関係が見られた場合、次に考えることは「一方の値から他方の値を予測できるか」ということではないでしょうか。別の言い方をすると、「ある結果を表す変数(従属変数、または目的変数)」を「他の変数(独立変数、または説明変数)」によってどの程度説明できるかを考えることです。この手法を回帰と呼びます。

散布図に基づき、最も適切な回帰直線を当てはめるための数学的な方法が最小二乗法です。最小二乗法は、実際のデータ点と予測値との誤差の二乗和を最小化することで、最適な回帰直線を求めます。データをプロットした散布図において、できるだけ多くのデータ点に「近い」直線を引こうとするイメージです。

それでは、仮想データ・セットを用い、EZR(Eazy R)で散布図と回帰直線を描いてみましょう。

※ダウンロードできない場合は、右クリックして「名前をつけてリンク先を保存」を選択してください。

はじめに。以下の手順で仮想データ・セットをEZRに取り込みます。

・「ファイル」→「データのインポート」→「Excelのデータをインポート」

続いて

・「グラフと表」→「散布図」

を選択し、下記のポップアップウィンドウのとおり、x変数は「age」をy変数は「diff_eGFR5」を指定、またOptionsでは「最小2乗直線」のチェックボックスにレ点を入れます。

※「diff_eGFR5」は、われわれのResearch Question(RQ)のセカンダリO(アウトカム)に設定されている、ベースラインから5年後の糸球体濾過量(GFR)変化量

「OK」をクリックすると、下記のような散布図と回帰直線が描けたでしょうか。回帰直線の傾きからは、「age」が増加すると「diff_eGFR5」が減少(eGFRの低下幅が大きくなる)する傾向、すなわち負の相関が示唆されます。

今回の解説では、相関と回帰について基礎から説明し、EZRを用いて散布図と回帰直線を描画する手順を示しました。次回は、この基礎を踏まえて線形回帰(重回帰)分析について実践的に解説していきます。

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和大学臨床疫学研究所 所長・教授

昭和大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学分野/腎臓内科学分野 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)

[レポーター紹介]

矢崎 秀(やざき しゅう)

2012年 3月 日本大学医学部 卒業

2012年 4月 聖路加国際病院 初期研修医

2014年 4月 聖路加国際病院 内科専門研修医

2015年 4月 聖路加国際病院 内科チーフレジデント

2016年 4月 聖路加国際病院 腫瘍内科フェロー

2019年 4月 国立がん研究センター中央病院 腫瘍内科・先端医療科 がん専門修練医

2021年 4月 国立がん研究センター中央病院 国際開発部門・腫瘍内科 研究員

2023年 6月 Memorial Sloan Kettering Cancer Center,

Department of Radiation Oncology, Research Fellow

Memorial Sloan Kettering Cancer Centerとは

Memorial Sloan Kettering Cancer Center(MSKCC)は米国を代表するがんセンターの1つであり、マンハッタンのアッパーイーストに位置しています。周囲は治安も良く立地にも恵まれており、セントラルパークも徒歩圏内です。病院と隣接して基礎研究棟があり、外来施設などのその他多くの施設がマンハッタン内に存在します。近隣にはWeill Cornell MedicineやThe Rockefeller Universityなどの優れた研究機関があり、人材の交流も盛んに行われています。

Computational Genomicsを得意とした研究室に所属

私の所属している研究室はComputational Genomicsを得意としており、7割がDry、3割がWetベースで研究を進めています。DNA修復経路を標的とした個別化治療の開発を目指して研究を行っています。PIはPhysican-Scientistであり、放射線治療医として臨床を行いながら研究室の運営をしており、医師主導治験の付随研究なども行っています。メンバーは私含めて4人のポスドクと1人のテクニシャンと比較的小さな研究室です。

現在の研究テーマと日々の研究生活のやりがい

私はBRCA1/2機能欠損などの相同組み換え修復異常が免疫治療の効果に与える影響の解明をメインテーマに研究を行っています。相同組み換え修復異常の頻度が高い乳がんや卵巣がん患者さんに成果を還元することをモチベーションに研究に励んでいます。

遺伝子パネル検査であるMSK-IMPACTのシークエンスデータや公共データを用いて仮説を設定し、その背景メカニズムを深堀りする作業を行っています。他にも医師主導治験の患者検体を用いた付随研究など、2~3個のプロジェクトを並行して行っています。毎週のミーティングでPIと解析データを確認し、解釈や方向性を確認しながら研究を進めています。

私は実験を(ほぼ)行っていないため、マウスの腫瘍が縮小した! というような日々の喜びは少ないです。Dry解析は地味でPCやデータとのにらみ合いの日々です。しかし、いろいろな解析プログラムを回し、その結果の妥当性を評価したり、得られた結果を解釈し、仮説の検証や次の解析を考えるステップは楽しく充実した研究生活を送っています。

バックナンバー