提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。

検索データベースの違いを知る

前回は“CONNECTED PAPERS”を用いて、われわれのリサーチ・クエスチョン(RQ)の「Key論文」1)であるコクラン・システマティック・レビュー(SR:systematic review)以降に出版された関連研究論文について概観しました。今回からは、これらの関連研究を個別に見ていきたいと思います。

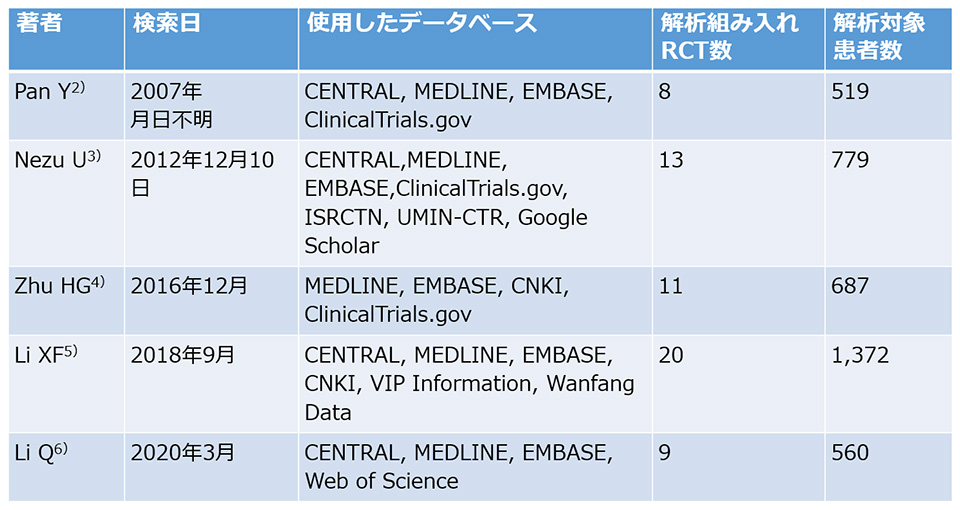

前回、「Key論文」1)以降に出版された、糖尿病性腎疾患患者における低たんぱく食療法の臨床効果を検証したランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)を対象とした非コクランSR5編の結果を表にまとめて比較しました(連載第16回参照)。O(アウトカム)である推定糸球体濾過量(eGFR)低下速度の変化のメタ解析の結果が、個々のSR論文によって異なることに疑問を持たれた読者の方もいらっしゃると思います。これらの差異はそれぞれのSR論文の対象論文検索戦略(検索日、使用したデータベース、検索式、など)の違いに依るところが大きいと考えられます。下の表は、これら5編のSRの検索日、使用したデータベース、eGFR低下速度の変化というOのメタ解析に組み入れたRCT数、および解析対象患者数をまとめたものです。

- ISRCTN :International Standard Randomized Controlled Trial Number

- UMIN-CTR:University Hospital Medical Information Network-Clinical Trials Registry

- CNKI :China National Knowledge Infrastructure

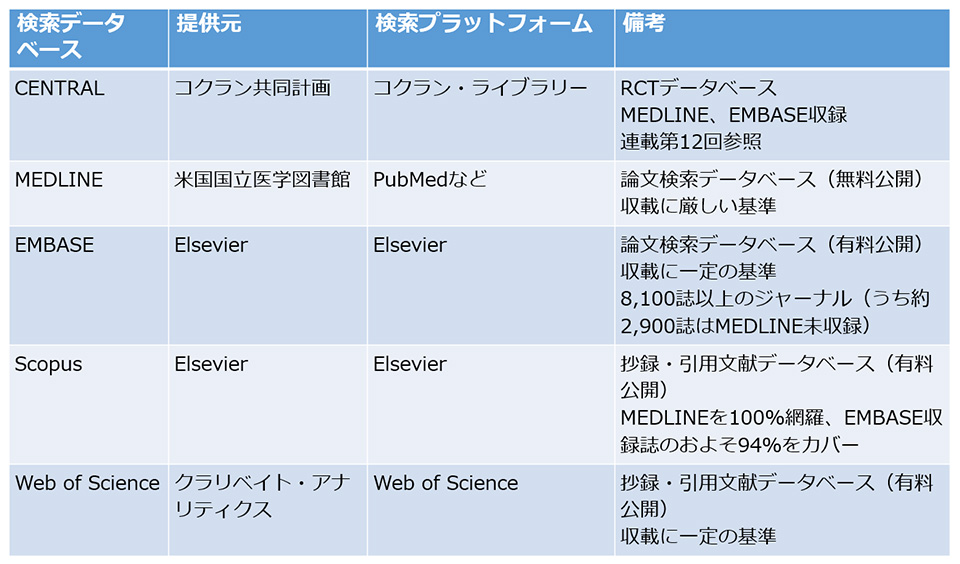

個々の非コクランSRの“Methods”に記述されている論文検索戦略をよく読んで比較してみると、検索日はもちろん違いますが、使用したデータベースもかなり異なることがわかります。以下に、個別の論文(1次情報)(連載第3回参照)を調べるときに有用な代表的な検索データベースの違いを整理してみました。

MEDLINE、 EMBASEはこれまで取り上げた上記5つすべての非コクランSRで、CENTRALはひとつのSR4)以外すべてで使用されています。非コクランSR3編2-4)では米国の臨床試験登録データベースであるClinicalTrials.govも検索されています。 わが国から発信された非コクランSR3)ではClinicalTrials.govに加えて、日本の国立大学病院医療情報ネットワーク(University Hospital Medical Information Network:UMIN)が運営する臨床試験登録システムやGoogle Scholarも使用しています。一方、中国からの非コクランSR5)では、中国の電子ジャーナル検索データベース(CNKI、VIP Information、Wanfang Data)が使用されており、解析組み入れRCT数と解析対象患者数が突出して多いことが見て取れます。

【 引用文献 】

- 1)Robertson L, et al. Cochrane Database Syst Rev.2007 Oct. 17:CD002181.DOI: 10.1002/14651858.CD002181.pub2

- 2)Pan Y, et al. Am J Clin Nutr. 2008 Sep;88:660-6.

- 3)Nezu U, et al. BMJ Open. 2013 May 28;3:e002934.

- 4)Zhu HG, et al. Lipids Health Dis. 2018 Jun 19;17:141.

- 5)Li XF, et al. Lipids Health Dis.2019 Apr 1;18:82.

- 6)Li Q, et al. Diabetes Ther. 2021 Jan;12:21-36.

講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏

昭和大学統括研究推進センター研究推進部門 教授

昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門/衛生学公衆衛生学講座 兼担教授

福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授

[略歴]

1996年昭和大学医学部卒業。

2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。

都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。

バックナンバー

39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2

38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1

37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2

36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1

35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2

34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1

33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8

32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7

31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6

30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5

29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4

28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3

27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2

26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1

25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5

24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4

23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3

22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2

21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1

20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3

19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2

18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1

17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3

16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2

15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1

14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3

13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2

12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1

11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2

10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1

9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3

8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2

7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1

6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3

5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2

4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1

3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。

(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)